2025年10月6日、スウェーデンのカロリンスカ研究所は、ノーベル生理学・医学賞を大阪大学栄誉教授の坂口志文(さかぐち しもん)氏ら3名に授与すると発表しました。受賞理由は、私たちの体の免疫システムが暴走するのを防ぐ「制御性T細胞」の発見と、その機能の解明です。

この発見は、がんや自己免疫疾患といった難病の治療に新たな道を切り開く、まさに世紀の大発見です。しかし、その裏には、学会から認められない不遇の時代を、研究パートナーである妻・公子(きみこ)氏と共に支え合った、知られざる物語がありました。

この記事では、坂口氏の偉大な功績から、その素顔や研究人生の軌跡までを多角的に解説します。

受賞理由 – 免疫の「暴走」を止めるブレーキ役の発見

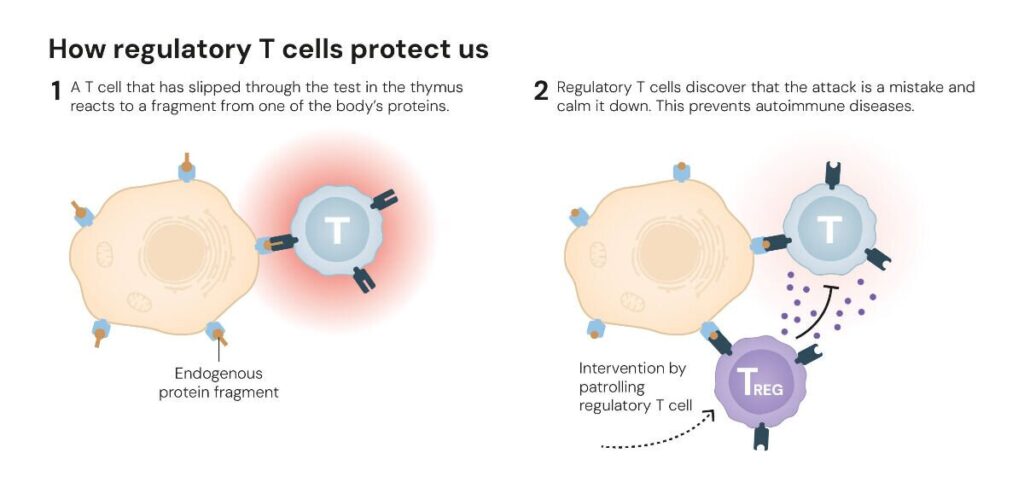

私たちの体には、ウイルスや細菌などの外敵から身を守る「免疫」という素晴らしいシステムが備わっています。しかし、この免疫システムが時に暴走し、自分自身の正常な細胞を攻撃してしまうことがあります。これが、関節リウマチなどの自己免疫疾患や、花粉症などのアレルギーが起こる原因です。

いわば、免疫には体を守るための「アクセル」機能がありますが、それが踏まれすぎると暴走してしまうのです。長年、科学者たちはこの暴走を止める「ブレーキ」があるはずだと考えていましたが、その正体は謎に包まれていました。

坂口氏は、この免疫の「ブレーキ役」こそが、リンパ球の一種である「制御性T細胞(Treg)」であることを世界で初めて発見しました。この細胞が、過剰な免疫反応を抑え、私たちの体が正常な状態を保つために極めて重要な役割を果たしていることを突き止めたのです。

社会への貢献 – がん治療から自己免疫疾患まで

制御性T細胞の発見は、現代医療に革命的なインパクトを与えました。

💉自己免疫疾患・アレルギー・臓器移植

暴走した免疫が原因であるこれらの病気に対しては、制御性T細胞の「ブレーキ機能」を強めることで、症状を緩和する新しい治療法の開発が進められています。

💉がん治療

一方で、がん細胞は非常に賢く、この制御性T細胞を利用して免疫システムの攻撃から逃れていることが分かってきました。

そこで、がん治療においては逆に、制御性T細胞の「ブレーキ機能」を一時的に解除し、免疫が全力でがん細胞を攻撃できるようにする、新しいがん免疫療法への応用が大きく期待されています。

このように、坂口氏の発見は、ブレーキを「強める」「弱める」という双方向のアプローチで、これまで治療が難しかった多くの病気に立ち向かう希望の光となっています。

妻・公子氏と歩んだ二人三脚の研究人生

この偉大な発見の道のりは、決して平坦なものではありませんでした。坂口氏が制御性T細胞の存在を提唱した当初、その考えは当時の免疫学の常識とは異なり、学会からはなかなか評価されませんでした。論文を発表しても無視され、研究は「冬の時代」を迎えます。

その不遇の時代を、公私にわたって支え続けたのが、妻であり、同じ研究室で働くテクニシャン(研究技術員)でもあった坂口公子氏でした。

二人は研究室で出会い、結婚。公子氏は、坂口氏の理論を証明するための地道な実験を一手に引き受け、来る日も来る日も膨大な数のマウスの世話をしながら、夫の仮説をデータで裏付けていきました。

周囲が懐疑的な目を向ける中、「夫の研究は絶対に正しい」と信じ、共に研究室で夜を明かすことも少なくなかったといいます。

まさに二人三脚で掴んだこの度の栄誉。会見で坂口氏が共同研究者への感謝を述べた時、その言葉には、最も近くで信じ続けてくれた妻・公子氏への深い感謝の念が込められていました。

(※お二人の馴れ初めの詳細なエピソードについては、公には語られていませんが、研究室での出会いがきっかけであったことは間違いなさそうです)

坂口氏の経歴と専門分野

- 現在の職業: 大阪大学 栄誉教授、同大学 免疫学フロンティア研究センター 特任教授

- 出身大学: 京都大学 医学部(1976年卒業)

- 専門分野: 免疫学

滋賀県長浜市出身。京都大学医学部を卒業後、臨床医には進まず研究者の道へ。当初は精神科医を目指していたという意外な一面もあります。

その後、米国のジョンズ・ホプキンス大学やスタンフォード大学などで研究を重ね、帰国後、京都大学再生医科学研究所教授などを経て、2011年より大阪大学へ着任。長年にわたり、免疫学の最前線で研究をリードしてきました。

まとめ

坂口志文氏のノーベル賞受賞は、一つの細胞の発見が、世界中の何百万人もの命を救う可能性を秘めていることを示しています。それは、誰にも認められない時代も、自らの信念を貫き、最も信頼するパートナーと共に続けたひたむきな探求心の賜物です。

「なぜ、自分を攻撃してしまうのか?」という純粋な科学的興味から始まった研究は、今、多くの難病患者にとって大きな希望となっています。坂口氏の発見を基盤とした新しい治療薬が、一日も早く多くの人々に届くことが期待されます。

コメント