似て非なる「二つの民主党」

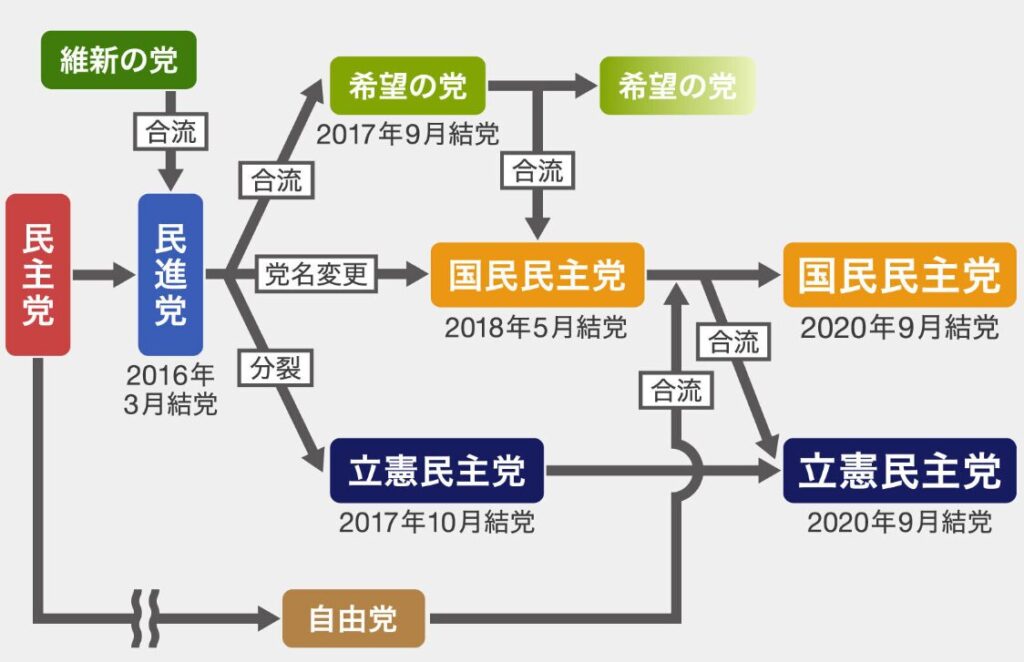

旧民主党をルーツに持ち、同じ「民主党」の名を冠する立憲民主党と国民民主党。支持母体である労働組合「連合」も共通しており、一見すると「兄弟政党」のように見えます。しかし、その政策や理念、そして互いへの感情は、多くの人が想像する以上に大きくかけ離れています。

最近、立憲民主党の安住幹事長が次期総理大臣への指名を連立を視野に入れて、玉木氏に統一することを国民民主党に呼びかけましたが、国民民主党の榛葉幹事長はこれを明確に拒絶しました。

なぜ、彼らは手を組むことができないのでしょうか?

その背景には、単なる政局的な駆け引きだけでなく、

①国家観に根差す基本政策の隔たり

②過去の裏切りによる根深い不信感

③目指す政治手法の根本的な違い

という、3つの本質的な理由が存在します。話題のワダイでは、この複雑な関係性を解き明かしていきます。

理由1:相容れない基本政策 – 「理想」の立憲、「現実」の国民

両党の最大の違いは、国の根幹に関わる基本政策、特に「安全保障」「エネルギー」「憲法改正」に対する考え方の隔たりです。これは、政治思想の「リベラル(革新)」と「中道・保守」の違いと言い換えることもできます。

安全保障:専守防衛 vs. 現実的な防衛力強化

🤦立憲民主党

憲法9条の理念を重視し、「専守防衛」を堅持する立場です。自衛隊の役割を極めて限定的に捉え、安保法制については「違憲」として廃止を主張しています。

防衛費の増額にも慎重で、対話による外交努力を最優先すべきだと考えます。

🤵国民民主党

日米同盟を基軸としながら、緊迫する国際情勢に対応するための「現実的な防衛力の強化」が必要不可欠だと主張します。

安保法制も「違憲の疑いがある部分は見直すべきだが、全てを否定はしない」という立場。防衛費の増額にも理解を示し、自国を守るための具体的な議論(敵基地攻撃能力など)から逃げません。

エネルギー政策:「原発ゼロ」 vs. 現実的なエネルギーミックス

🤦立憲民主党

「原発ゼロ」を党の基本方針として掲げ、再生可能エネルギーへの急速な転換を訴えています。原発の再稼働には一貫して反対の立場です。

ただ、原発ゼロにした時に再生可能エネルギーでどれだけ補えるのかを具体的に示せていないのではないかとの指摘もあります。

🤵国民民主党

エネルギーの安定供給と国民生活への影響を最優先に考え、「脱原発」という言葉にはこだわりません。安全基準を満たした原発の再稼働を容認し、原子力も選択肢の一つとして残す「現実的なエネルギーミックス」を追求しています。

将来的な「脱原発」が理想ではあるが、現時点での経済状況やエネルギー需要を考えると当面は原発の維持をしていくのは仕方がないというスタンスです。

憲法改正:「護憲」 vs. 「論憲・改憲」

🤦立憲民主党

特に9条の改正には極めて慎重、あるいは反対の立場が党内の多数を占めます。「憲法改正ありき」の議論に強く反対し、国会での憲法審査会の開催にも消極的な姿勢を見せることが多いです。

🤵国民民主党

時代の変化に合わせて憲法を議論することは当然であるという「論憲」の立場です。具体的な改正項目についても積極的に議論すべきだと考えており、9条への自衛隊明記などにも前向きな姿勢を示しています。

このように、国の根幹をなす重要政策において、理想を追求する立憲民主党と、現実的な解決策を模索する国民民主党という構図が鮮明になっています。

国民民主党から見れば、立憲民主党の政策は「日本の平和と繁栄を維持する上で、あまりに無責任で非現実的」と映っているのです。

立憲民主党の政策は現実を考えていない理想論だとして、一部の人達からは「中国の回し者」「日本の成長を邪魔をしたい人たち」だと指摘されています。

実際はそうではないかもしれませんが、もう少し現実を見た議論をしないとなかなか両者が合致するのは難しそうです。

理由2:消えない不信感 – 「排除の論理」から始まった分裂の歴史

政策の違い以上に、両党の関係を険悪にしているのが、過去の分裂劇で生まれた根深い人間関係のしこりと不信感です。

悪夢の始まり「希望の党」騒動

全ての始まりは2017年。当時の民進党代表・前原誠司氏が、小池百合子氏率いる「希望の党」への事実上の合流を決定。しかし、小池氏は民進党内のリベラル系議員を「排除いたします」と公言しました。

この「排除の論理」に強く反発した枝野幸男氏(当時・民進党代表代行)らが、選挙直前に急遽立ち上げたのが立憲民主党でした。結果的に立憲民主党は野党第一党に躍進し、民進党は分裂・弱体化しました。

国民民主党の議員の多くは、この時の「仲間を捨てて自分たちだけが助かろうとした」という行動に、今も強い不信感を抱いています。

繰り返された決裂

その後も、2020年には一度は合流寸前まで話が進みましたが、政策や理念の溝、そして党名などを巡る対立から再び決裂。玉木氏らは国民民主党の存続を決め、袂を分かちました。

こうした経緯から、国民民主党側には

「立憲民主党は、選挙目当てで数合わせのために近づいてくるが、大事な約束は守らない」

「根本的な理念が違うため、結局はまた裏切られる」

という強い警戒感が染み付いています。玉木代表や榛葉幹事長が「信頼関係がない」と繰り返すのは、こうした歴史的経緯が背景にあるのです。

理由3:政治手法の違い – 「批判」の立憲、「解決」の国民

両党は、国会での振る舞いや政府との向き合い方という、政治家としてのスタンスも根本的に異なります。

🤦立憲民主党

野党第一党として、政府・与党との対決姿勢を鮮明にすることが多いです。「何でも反対」「批判ばかり」と揶揄されることもありますが、これは政権の監視役という役割を重視しているためです。

審議拒否などの強硬手段も辞さない場面が見られますがこういった手法は古い手法で現代の有権者からは批判的な目で見られがちです。

また政権交代を目指してはいますが、国民民主党や共産党など、イデオロギーを無視した共闘は政権交代だけを目的としているのでは?との声があるのも事実です。

🤵国民民主党

「対決より解決」をスローガンに掲げ、政策本位の姿勢を貫いています。与野党の垣根を越え、良い政策であれば賛成し、悪い政策であれば対案を出すという是々非々のスタイルです。

政府・与党との協議にも応じ、実際にガソリン税のトリガー条項凍結解除などで政策を実現させてきました。

国民民主党にとって、立憲民主党の政治手法は

「国民の生活を良くするための具体的な成果に繋がらない、不毛なパフォーマンス」

と映ります。

「政権の批判だけでは、国民の暮らしは1ミリも良くならない。自分たちは、与党に働きかけてでも政策を実現し、国民のために結果を出す」

これが、国民民主党のアイデンティティであり、立憲民主党とは相容れない大きな一線なのです。

まとめ:なぜ国民民主党は「孤高の道」を選ぶのか

ここまで見てきたように、国民民主党が立憲民主党からの連立提案を拒むのは、単なる感情的な対立や駆け引きではありません。

- 国家観:現実的な安全保障やエネルギー政策を追求し、日本の国益を守るという強い意志。

- 歴史的経緯:過去の裏切りから生まれた、決して消えることのない根深い不信感。

- 政治哲学:「批判」よりも「解決」を重視し、政策実現にこだわるという政治姿勢。

これらの本質的な違いがある限り、両党が安易に手を組むことは、互いの支持者を裏切るだけでなく、政治的な混乱を招くだけだと国民民主党は考えています。

むしろ、与党とも野党とも是々非々で向き合い、具体的な政策実現を目指す「第三極」としての道を歩むことこそが、日本の政治に多様性と緊張感をもたらし、最終的には国民の利益に繋がる。

国民民主党の選択は、そんな強い信念に基づいていると言えるでしょう。今後の野党の在り方を占う上で、彼らの「孤高の道」から目が離せません。

コメント