お笑いコンビ「アインシュタイン」の稲田直樹さんのInstagramアカウントが乗っ取られた事件で、犯人が逮捕されたことが明らかになりました。

事件発生当初、稲田さんの個性的なキャラクターも相まって、SNS上では

「新しいコント?」

「自作自演では?」

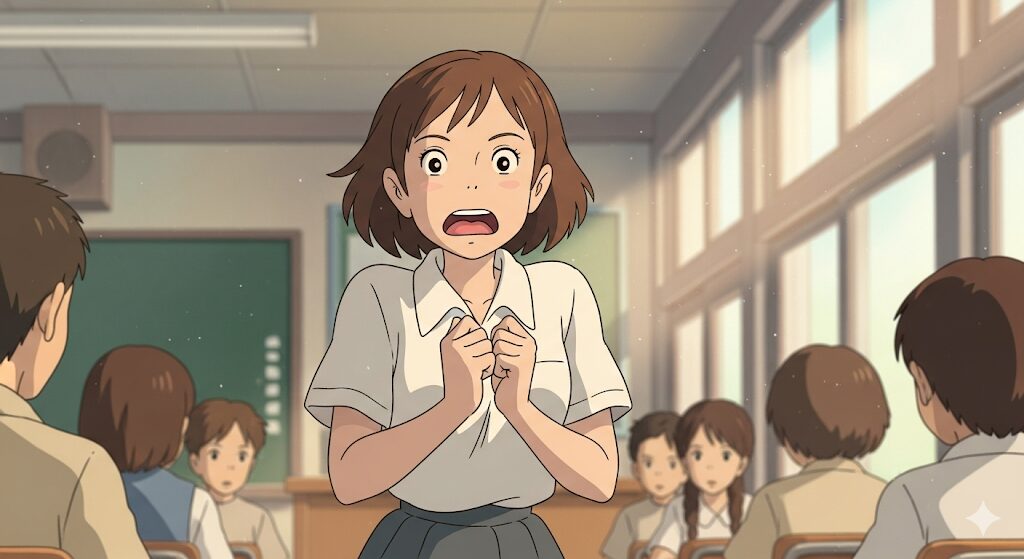

といった声が多数上がっていました。しかし、今回の逮捕によって、それらの憶測は完全に覆され、稲田さんが深刻なサイバー犯罪の本当の被害者であったことが証明されました。

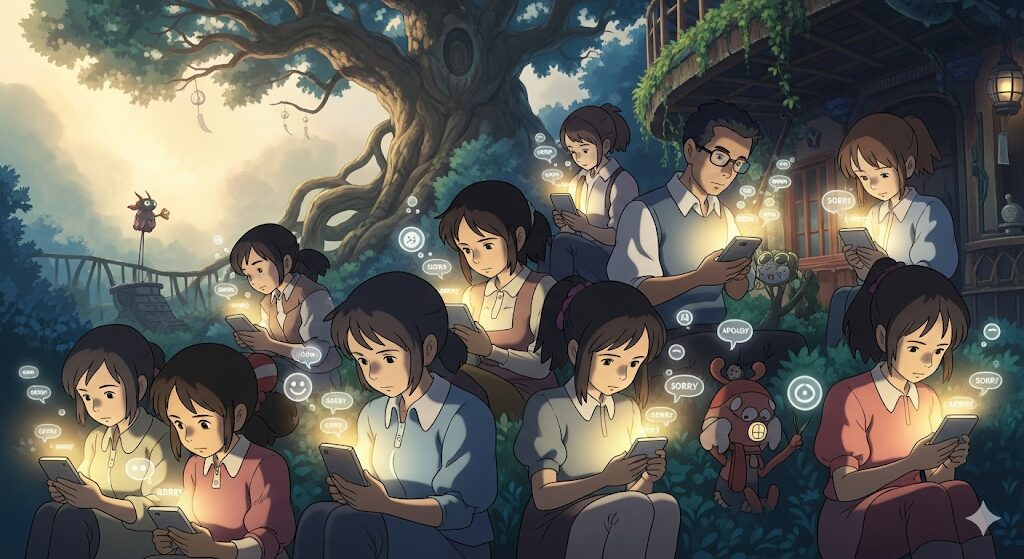

この衝撃の展開を受け、これまで自作自演を疑っていたユーザーから、SNS上で謝罪のコメントが相次いでいます。

事件の経緯と「自作自演説」が広まった背景

事の発端は、稲田さんのInstagramアカウントで、本人とは全く関係のない不審な投稿が繰り返されたことでした。突然の出来事にファンが騒然とする中、その奇妙な状況を楽しむかのような投稿も相まって、多くの人が「稲田さんらしい壮大なフリではないか」と受け止めていました。

- 不自然な投稿の連続

- 稲田さんのキャラクターとの相乗効果

- 「どうせオチがあるはず」という期待感

これらの要因が重なり、「乗っ取りは自作自演」という説がSNS上でまたたく間に拡散。面白がる声や、「早くネタばらししてほしい」といったコメントが溢れる事態となっていました。

犯人逮捕で事態は急変!SNSは謝罪の嵐へ

しかし、事態は誰もが予想しなかった方向へ進みます。警察の捜査により、不正アクセスを行っていた犯人が逮捕されたのです。

この一報が報じられると、SNSの空気は一変しました。

「稲ちゃん、本気で疑ってました。本当にごめんなさい。」

「自分の思い込みが恥ずかしい。被害者をさらに傷つけるところだった…」

「笑いのネタにしていた自分が情けない。心からお詫びします。」

このように、自らの早合点や思い込みを恥じ、稲田さんへ謝罪する投稿がタイムラインを埋め尽くす異例の事態となっています。

この事件から我々が学ぶべきこと

今回の一件は、私たちにSNSとの向き合い方について、いくつかの重要な教訓を投げかけています。

1. 思い込みや決めつけの危険性

私たちは、断片的な情報や個人のイメージだけで、物事の本質を決めつけてしまいがちです。特にSNSではその傾向が顕著に現れます。

今回の事件は、「面白そうだから」「あの人ならやりかねない」といった安易な思い込みが、いかに真実からかけ離れ、当事者を傷つける可能性があるかを浮き彫りにしました。

2. 被害者を追い詰める「二次加害」

たとえ悪意がなかったとしても、「自作自演だろう」と面白がる行為は、犯罪の被害に遭っている本人をさらに精神的に追い詰める「二次加害」に他なりません。

本当に助けを求めている人の声を、周囲の憶測がかき消してしまう危険性を、私たちは改めて認識する必要があります。

3. 情報の受け取り手としての責任

SNSで発信される情報は、真実もあれば、憶測やデマも混在しています。一つの情報を鵜呑みにせず、確定的な情報が出るまでは冷静に状況を見守る姿勢が、情報を受け取る側の責任として求められます。

まとめ:稲田さんの心のケアを第一に

何よりもまず、被害に遭われた稲田さんの心の平穏が一日も早く戻ることを願うばかりです。

そして私たちは、この出来事を単なる「意外な事件」で終わらせるのではなく、SNS社会に生きる一人として、自らの言動を振り返るきっかけとすべきでしょう。

画面の向こうには、感情を持った一人の人間がいる。その当たり前の事実を、決して忘れてはなりません。

コメント