北海道でヒグマが人を襲う痛ましい事件が相次ぐ中、事態は新たな局面を迎えています。それは、ヒグマの駆除などを巡って行政機関に殺到する、賛否両論のクレームです。

中には職員が2時間以上も対応に追われるケースもあったと報じられており、社会に大きな問いを投げかけています。

この記事では、過熱するクレーム問題の背景にある人々の心理や社会構造を分析し、私たちがこの問題とどう向き合っていくべきかについて考察します。

なぜクレームは過熱するのか?その声の主たちの背景

なぜ、一件の野生動物に関する出来事に、これほど多くの人々が強い感情を抱き、電話の受話器を取るのでしょうか。その背景には、いくつかの複合的な要因が考えられます。

多様な価値観の衝突

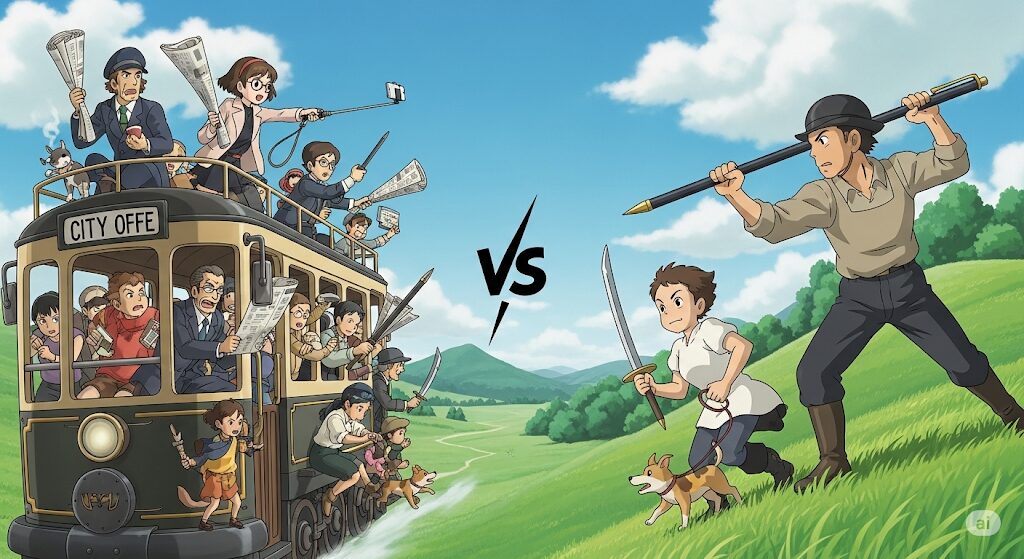

現代社会では、「動物の命も人間の命も等しく尊い」と考える動物愛護の価値観が広く浸透しています。一方で、ヒグマの出没に日常的な恐怖を感じ、生活の安全を最優先に考える地域住民の切実な思いもあります。

この両者の価値観が、ヒグマの駆除という事案をきっかけに正面から衝突しているのが現状です。

安全な場所からの「正義感」

クレームの多くが、ヒグマの生息地から離れた地域から寄せられていると指摘されています。物理的な危険が及ばない「安全圏」にいる人々にとって、ヒグマは「守るべき野生動物」という側面が強く映ります。

インターネットやテレビで得た情報をもとに、自らの信じる「正義」や「かわいそう」という感情に基づき、意見を表明しているケースが少なくないと考えられます。

都市と地方の埋まらない溝

ヒグマの存在は、都市部に住む人にとっては自然の豊かさの象徴かもしれません。しかし、隣接地域に住む人々にとっては、命を脅かす現実的な脅威です。

この当事者意識の決定的な差が、意見の乖離を生み、感情的な対立を深める一因となっています。

「匿名クレーム」という壁の功罪

こうしたクレームの多くが匿名で行われる点も、問題を複雑にしています。匿名での意見表明には、どのような功罪があるのでしょうか。

✅功の側面:声なき声を届ける力

匿名性は、立場が弱い人や、実名では声を上げにくい人が意見を表明するための重要な手段となり得ます。権力に対する監視機能として働く側面も否定できません。

✅罪の側面:無責任と過激化

一方で、匿名性は発言に対する責任感を希薄にさせ、相手の状況への配慮を欠いた、一方的で過激な言動を助長する危険性をはらみます。

顔が見えない相手に対し、感情を一方的にぶつける行為は、建設的な議論からほど遠いものです。特に、職員を長時間拘束するような行為は、「意見」の範疇を超え、業務妨害とも言えるでしょう。

「言論の自由」は保障されるべきですが、それは他者の尊厳や安全を一方的に脅かす権利ではありません。匿名という壁の裏側で、その境界線が曖昧になっているのが現状です。

私たちはどう向き合うべきか?今後の展望

この問題を乗り越え、より良い社会を築くために、行政、そして私たち一人ひとりに何ができるのでしょうか。

行政・関係機関の取るべき対策

✅毅然とした対応とルールの明確化

職員を守るためにも、長時間の電話や暴言、繰り返し行われる要求に対しては、対応時間を区切る、要求には応じられない旨を明確に伝えるといった、毅然とした対応が不可欠です。総務省なども示しているように、悪質な場合には電話を打ち切る「切電」も、業務と職員を守るための有効な選択肢です。

✅建設的な意見を吸い上げる仕組み

全ての意見を拒絶するのではなく、寄せられた声の中から建設的な提案や多様な視点を拾い上げ、野生動物との共存策など、今後の政策に活かしていく仕組み作りも同時に求められます。

私たち一人ひとりが心掛けるべきこと

😃感情論に流されない「かわいそう」か「危険だ」かという二元論に陥る前に、まずは事実に基づいた多角的な情報を得ることが重要です。なぜその場所に出てきたのか、地域の人はどのような対策をしているのかなど、背景を冷静に知る努力が求められます。

😃当事者への想像力を持つ意見を発信する前に、その言葉が誰に届くのかを想像することが不可欠です。ヒグマの恐怖と隣り合わせで暮らす人々の日常、昼夜を問わず対応に追われる職員の疲弊。そうした当事者の状況に思いを馳せることが、責任ある発言の第一歩です。

😃「共存」という大きなテーマでの対話をこの問題の本質は、賛成か反対かの対立ではありません。「変化する自然環境の中で、野生動物と人間がどうすれば安全に共存できるのか」という、社会全体で考えるべき大きなテーマです。

感情的な非難の応酬ではなく、この大きな問いに対する建設的な対話こそが、今まさに求められています。

ヒグマを巡る一連の騒動は、現代社会が抱えるコミュニケーションの歪みや、価値観の分断を象徴する出来事と言えるでしょう。私たちはこの問題を自らのこととして捉え、冷静な対話を通じて、未来への道筋を探っていく必要があります。

コメント