コンビニやスーパー、飲食店などで急速に普及し、今や当たり前の支払い方法となった「タッチ決済」あのWi-Fiのようなマークは、すっかりお馴染みになりましたね。

しかし、ふと疑問に思ったことはありませんか?

日本にはもともとIDやQUICPayといった便利な電子マネーがあったのに、なぜ後から出てきたタッチ決済がこんなに猛プッシュされているんだろう?

実はその裏側には、日本の交通インフラ、特に「鉄道の利権」をめぐる、Visaや三井住友カードといった巨大企業による壮大な戦略が隠されていました。

今回は、なぜタッチ決済がこれほどまでに流行し始めたのか、その「真の理由」を分かりやすく解説します。

そもそもタッチ決済とは?ID/QUICPayとの根本的な違い

まず、基本的な違いからおさらいしましょう。IDやQUICPayも、タッチ決済も、スマホやカードをかざすだけで支払える点では同じです。しかし、使われている無線通信の「規格」が根本的に異なります。

ID / QUICPay

✅️ 規格: FeliCa(フェリカ)

✅️ 特徴: 日本国内でガラケー時代から普及している高速な通信規格。主に国内での利用に限られる。

タッチ決済 (Visaのタッチ決済、Mastercardコンタクトレスなど)

✅️ 規格: NFC Type A/B

✅️ 特徴: 世界中で広く使われている国際標準規格。海外でも同じように利用できる。

この「国際標準」であるという点が、タッチ決済を普及させるための「表向きの理由」となっています。

💳️インバウンド対応

外国人観光客が自国で使っているカードをそのまま日本で使えるようにする。

💳️セキュリティ向上

国際基準のセキュリティで決済の安全性を高める。

これらはもちろん重要な理由ですが、本当の狙いはさらに奥深いところにあります。

タッチ決済普及の仕掛け人:三井住友カードとVisaの思惑

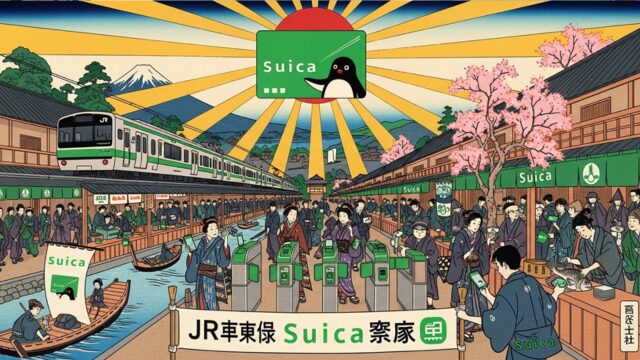

このタッチ決済の流れを強力に推し進めているのが、三井住友カードと、その背後にいる国際ブランドのVisaです。

彼らにとって、日本独自の規格であるIDやQUICPayは、自社の決済ブランド(Visa)を介さずに決済が行われ、余計な手数料も発生するため、面白くない存在でした。

タッチ決済を普及させ、自社の決済網を主流にすることで、これら中間プレイヤーを排除し、手数料を独占したいという狙いもあります。これにより、IDやQUICPayのシェアを奪い、自社の決済網をさらに強化できるのです。

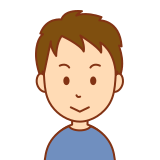

三井住友カードが「対象のコンビニ・飲食店でスマホのタッチ決済をするとポイント最大7%還元」といった大規模なキャンペーンを継続しているのも、多少コストをかけてでもタッチ決済の利用者を増やし、習慣化させたいという強い意志の表れなのです。

本当の狙いは日本の大動脈「鉄道利権」だった!

では、彼らの最終目標はどこにあるのでしょうか?それは「鉄道利用」です。

現在、日本の鉄道利用はSuicaやPASMOといった交通系ICカードが独占しています。もし、この牙城を崩し、タッチ決済を改札で使えるようにできれば、彼らには莫大な利益がもたらされます。

儲けのカラクリ1:システム利用料

駅の改札にタッチ決済を導入するための決済システム「ステラトランジット(stera transit)」は、何を隠そう三井住友カードが提供しています。

つまり、鉄道会社がタッチ決済を導入し、利用者が改札を通るたびに、三井住友カードには継続的にシステム利用料が入ってくるのです。これは新たな収益の柱となります。

儲けのカラクリ2:駅周辺での消費データと決済手数料

Visaの調査によると、ロンドンやニューヨークでは、改札をタッチ決済で通過した人は、そうでない人よりも駅周辺の店舗でより多くのお金をタッチ決済で使うというデータがあります。

改札という日常の入り口を抑えることで、駅ナカや駅チカでの買い物も自社の決済サービスに誘導し、決済手数料と貴重な購買データの両方を獲得できる。まさに一石二鳥の戦略です。

今後の行方:立ちはだかるJR東日本「Suica」の巨大な壁

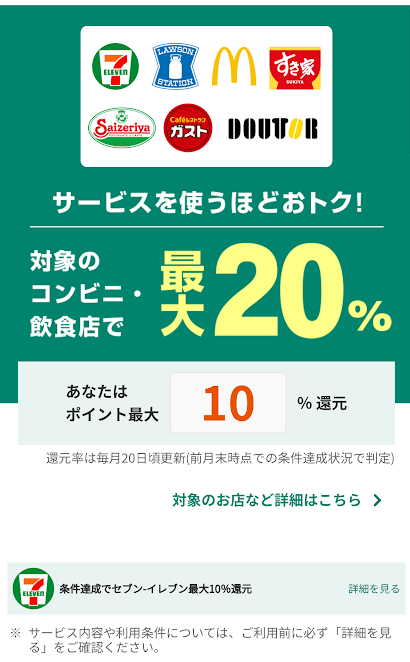

このタッチ決済推進派の野望の前に立ちはだかるのが、JR東日本の「Suica」です。

JR東日本は「Suicaルネッサンス」という構想を掲げ、移動だけでなく、決済や地域のサービスまで含めた独自の「Suica経済圏」をさらに強固にしていく方針を発表しています。

その資料にタッチ決済に関する言及は一切なく、現時点では導入の意思は全くないと言えるでしょう。しかし、戦いはまだ終わっていません。

👉️JR九州では、すでに一部の路線でタッチ決済の実証実験が進んでいます。

👉️地方の鉄道会社では、コスト面からSuicaなどを導入するよりもタッチ決済を選ぶケースが増えています。

今後、首都圏以外のJR各社や地方私鉄がタッチ決済導入を進め、「外堀」が埋められていったとき、鉄壁を誇るJR東日本がどのような判断を下すのか。まさに目が離せない状況です。

まとめ:私たちのキャッシュレスライフの裏側で起きていること

タッチ決済の急速な普及は、単に「便利な支払い方法が増えた」というだけの話ではありません。その裏側では、日本のキャッシュレス決済の覇権、そして交通インフラの利権をめぐる巨大企業たちの熾烈な駆け引きが繰り広げられています。

この構図を知ると、普段何気なく使っている「ピッ」という支払いの裏側にあるダイナミックな動きが見えてきて、キャッシュレスのニュースがもっと面白くなるかもしれません。

あなたは今後、タッチ決済とSuica、どちらをメインに使っていきたいと思いますか?

コメント