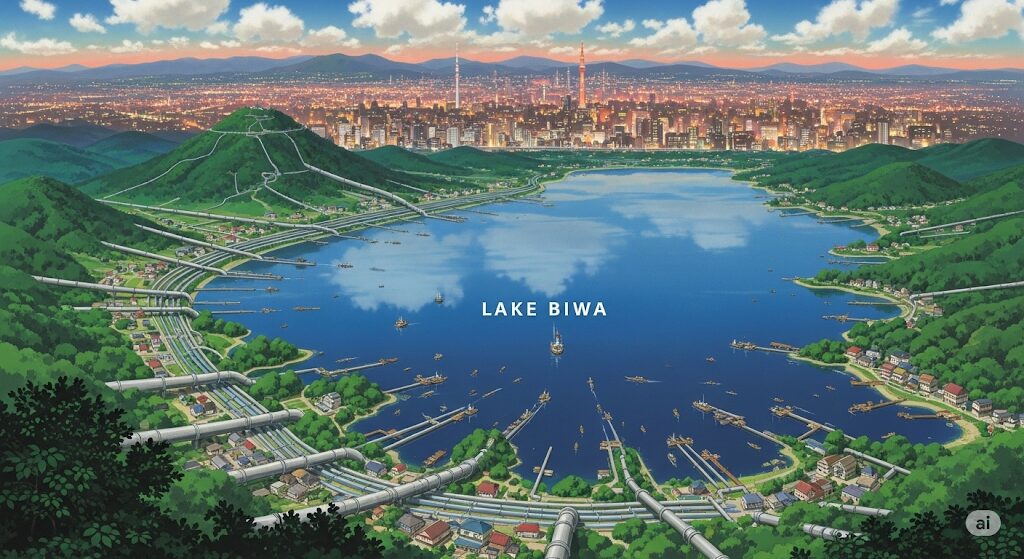

滋賀県の面積の約6分の1を占める、日本最大の湖「びわ湖」。滋賀県民にとって、それは単なる湖ではありません。生活の一部であり、心の原風景であり、そして時々、他府県民への交渉カードにもなる(?)絶対的な存在です。

話題のワダイでは、そんなびわ湖と滋賀県民の切っても切れない関係が生み出した、愛すべき「あるある」を7つご紹介。笑いと豆知識をたっぷり詰め込んでお届けします!

滋賀県民の方も、そうでない方も楽しめる記事になっていますのでぜひご覧ください。

【伝家の宝刀】他府県民に「びわ湖の水止めたろか」と言いがち

滋賀県民が他府県、特に京阪神の人々と会話する際に、最終兵器として繰り出すこの一言。まるで世界の運命を握るかのような口ぶりですが、もちろん本気で言っているわけではありません(たぶん)

【背景と解説】

この言葉の背景には、びわ湖が京都・大阪など近畿1400万人の生活を支える「巨大な水がめ」であるという厳然たる事実があります。

びわ湖から流れ出る唯一の川である瀬田川は、宇治川、そして淀川へと名を変え、京阪神の水道水の源となっているのです。

もちろん、滋賀県が独断で水を止めることは法律上できませんが、このフレーズは「我々が近畿の喉をうるおしてやってるんだぞ」という、滋賀県民のささやかなプライドと愛情が詰まった最強のジョークなのです。

【まさかの真実】ことわざ「急がば回れ」はびわ湖が発祥の地!

みなさん「急がば回れ」ということわざはご存じですよね。「急いでいる時こそ、危険な近道より安全な遠回りを選んだほうが結果的に早い」という意味です。

実はこの言葉、びわ湖の風景から生まれたんです!!

【背景と解説】

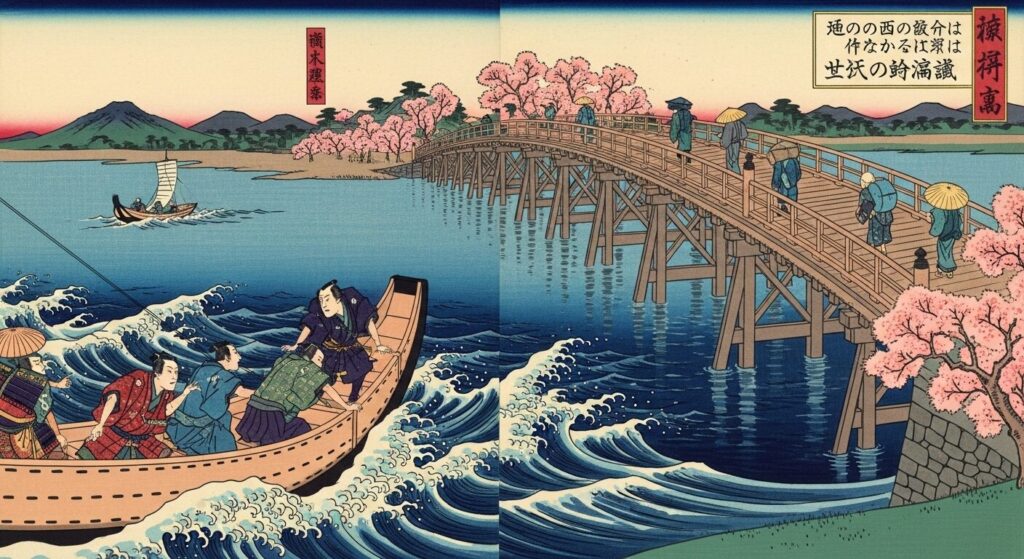

室町時代の連歌師・宗長が詠んだ「もののふの 矢橋の船は速けれど 急がば回れ 瀬田の長橋」という歌が語源です。

当時、京都へ向かう人々は、現在の草津市矢橋から大津市石場まで船でびわ湖を横断する「矢橋の渡し」が最短ルートでした。

しかし、比叡山から吹き下ろす強風「比良おろし」で船が転覆することも多く、危険な道のりでした。そこで、少し遠回りにはなるものの、南にある「瀬田の唐橋」を渡る陸路の方が、結果的に安全で早く着けたことから、この歌が詠まれたのです。

先人の知恵が詰まったことわざが、まさかびわ湖由来だったとは驚きですね。

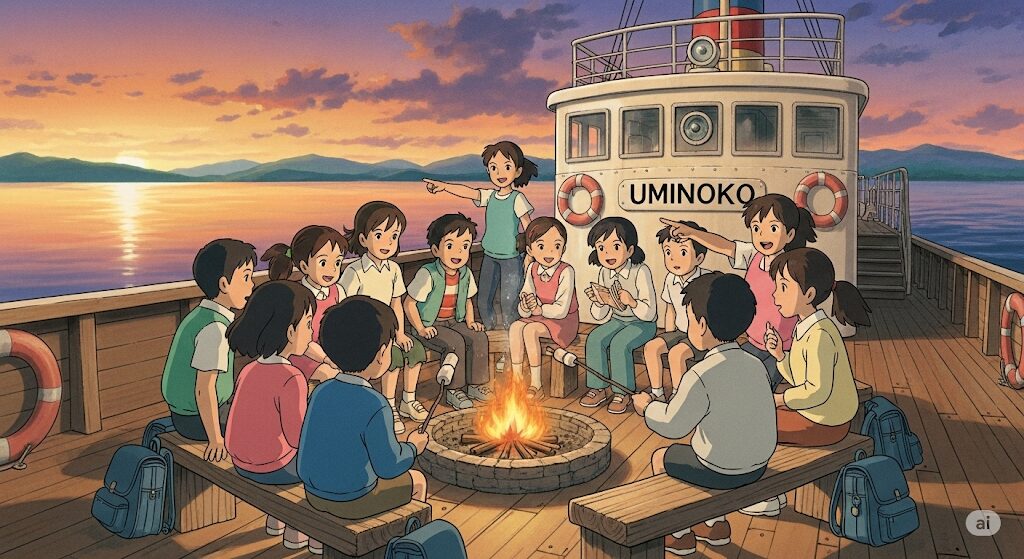

【県民の共通体験】小学5年生はみんな「うみのこ」に乗る

「『うみのこ』乗った?」

この質問は、滋賀県民かどうかのチェックに使える魔法の言葉です。県民ならほぼ100%、小学5年生の時にびわ湖上で謎の巨大船で一泊二日の宿泊学習を経験します。

【背景と解説】

この船の正体は、滋賀県立びわ湖フローティングスクール学習船「うみのこ」。滋賀の子どもたちが、母なる湖・びわ湖について学ぶために作られた日本で唯一の「湖の上の学校」です。

船から眺めるびわ湖の広大さ、友達と協力するカッター活動、船上でのキャンプファイヤーなど、全ての体験が特別な思い出として刻まれます。

大人になってから「あの時さ…」と語り合える共通体験があるのは、滋賀県民の密かな誇りです。

【青春の1ページ】中学生、無計画に自転車でビワイチに挑みがち

有り余る体力と根拠のない自信に満ち溢れた中学生男子が、一度は夢見る冒険。それが「自転車でのびわ湖一周」、通称「ビワイチ」です。

【背景と解説】

びわ湖一周は約200km。サイクリストの聖地としても有名で、しっかりと計画を立てれば素晴らしい体験ができます。

しかし、中学生のビワイチは「ノリと勢い」で始まることがほとんど。「俺らなら余裕っしょ!」と出発したものの、想像を絶する距離と坂道、そしてお尻の痛みに心を折られ、夕方頃に親に泣きの電話で迎えに来てもらう…という結末はよくある話。

これもまた、びわ湖が与えてくれる甘酸っぱい青春の思い出なのです。

そもそも1日で1周するのはちょっと難しいのですが、どうしても挑戦してみたくなってしまうのです。

そして高校を卒業してから原付の免許を取って、原付バイクでびわ湖をサクッと1周して「大人になったなぁ~」と感じるまでがセットです。

【8月8日は仕事ムリ】花火大会の日は、午後からソワソワし始める

毎年8月8日。この日が近づくと、滋賀県内の多くの職場(湖岸エリア)では、ある種の暗黙の了解が生まれます。そう、年に一度のビッグイベント「びわ湖大花火大会」の開催日です。

【背景と解説】

びわ湖の夜空を壮大に彩るこの花火大会は、県内外から数十万人もの観客が訪れる滋賀県最大級のイベント。その影響は絶大で、特に会場周辺の大津市や草津市では、夕方前から大規模な交通規制が敷かれ、道路は大混雑に見舞われます。

この事態を熟知している滋賀県民、特に湖岸エリアの企業に勤める人々は、自己防衛のために知恵を働かせます。「道が混んで帰れなくなる前に…」というもっともな理由を掲げ、多くの人が仕事を半ドン(半日)で切り上げ、そそくさと帰路につくのです。

もちろん、その足で絶好の観覧スポットへ向かう人も少なくありません。 8月8日の午後は、もはや滋賀県民にとって「仕事よりも花火」が優先される、年に一度の特別な時間。

この日ばかりは、オフィスが少し早く静かになっても、誰も文句は言わないのです。

【局地的すぎる天気予報】びわ湖の向こうは別世界

「大津は晴れてるのに、彦根は雪」といった現象は、滋賀県では日常茶飯事。広大なびわ湖を挟んで、天気が全く違うことがよくあります。

【背景と解説】

びわ湖はその広さから、周囲の気候に大きな影響を与えます。特に冬場は、大陸からの冷たい風がびわ湖の暖かい水面の上を通過する際に水蒸気を多く含み、それが対岸の山々にぶつかって大雪を降らせるのです。

そのため、湖西と湖北では積雪量が全く違うこともしばしば。滋賀県民は、県内の天気予報を見る際、自分の地域だけでなく「対岸の天気」も気にするのが癖になっています。

【意外なカミングアウト】名物「鮒ずし」、実は食べたことない

びわ湖の郷土料理として全国的に有名な「鮒ずし」。独特の発酵臭と酸味を持つ、日本最古のなれずしと言われています。さぞかし県民は皆、好んで食べているのだろうと思いきや…。

【背景と解説】

「実は、食べたことがない」「ちょっと苦手…」という県民が意外と多いのが現実。鮒ずしは、かつては各家庭で作られる保存食でしたが、今では高級珍味として扱われることが多く、日常的に食卓に並ぶことは稀です。

もちろん、その奥深い味わいの虜になっている県民もたくさんいますし、滋賀が誇るべき食文化であることは間違いありません。ただ、県外の方に「鮒ずし好きでしょ?」と聞かれた時に、少しだけ返事に困る滋賀県民がいることだけは、そっと覚えておいてあげてください。

まとめ

以上、びわ湖あるある7選でした。 あなたの知っている「あるある」はありましたか?これらのエピソードの裏側には、いつも雄大なびわ湖と、それと共に生きる人々の暮らしがあります。

この記事を読んで、少しでも滋賀県とびわ湖の魅力を感じていただけたら幸いです。

コメント