「日本の借金は1200兆円を超え、国民一人当たり1000万円以上の負担」

このようなニュースを耳にして、漠然とした不安を感じたことはありませんか?2026年を迎えた今もなお、政府の財政赤字は拡大し続けています。

しかし、なぜ日本はこれほどの巨額債務を抱えながら、倒産せずにいられるのでしょうか。

その答えは、現代の世界経済が「借金」を前提に成り立っているという、壮大なシステムの中に隠されています。

話題のワダイでは、2026年現在の視点から、この仕組みと歴史的背景を紐解き、私たちが今後どう向き合うべきかを解説します。

世界中で膨らみ続ける「債務」の背景

借金を増やしているのは日本だけではありません。2024年に世界の公的債務総額が初めて100兆ドル(約1京4000兆円)を突破して以降、その勢いは止まっていません。国家がこれほどまでに借金をするのには、現代経済における3つの不可欠な理由があります。

💰️経済の安定化不景気で税収が落ち込んだ際も、公共事業や減税によって市場にお金を流し、経済の急激な冷え込みを防ぎます。

💰️未来への投資道路、通信網、エネルギーインフラなどの整備費用を、その恩恵を長期にわたって受ける未来の世代にも公平に分担してもらうため、国債(借金)という形で資金を調達します。

💰️予期せぬ危機への対応パンデミック、大規模な自然災害、あるいは国際情勢の緊迫化に伴う防衛費の増大など、突発的な支出に対応するための備えです。

借金はもはや単なる「赤字」ではなく、国家が経済をコントロールし、国民の生活を維持するための主要なツールとなっています。

お金の正体と「信用創造」の仕組み

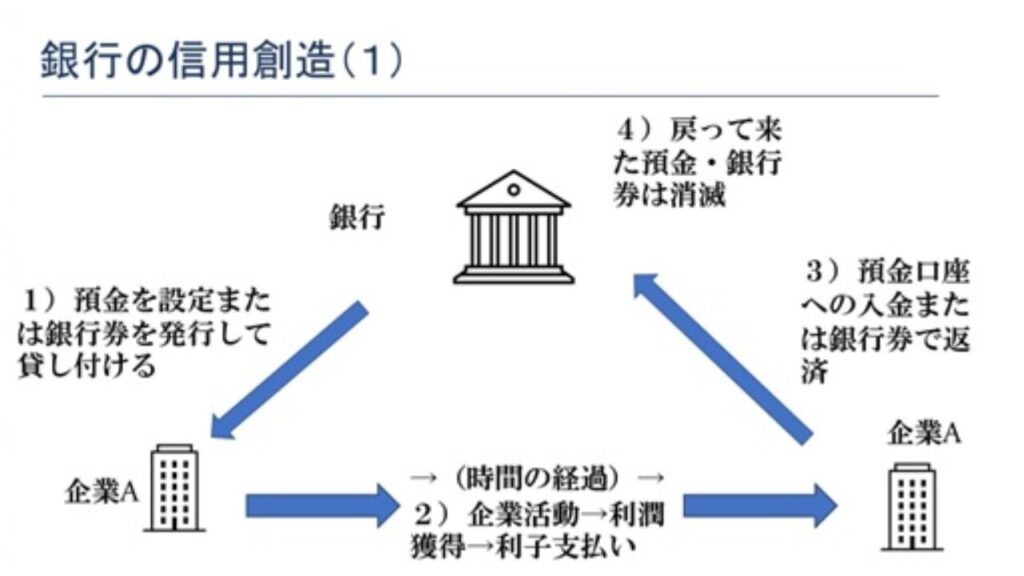

私たちが日常的に使っている「お金」とは、一体どこから来るのでしょうか。実は、世の中にあるお金の大部分は、誰かの「借金」によって生み出されています。これを「信用創造」と呼びます。

例えば、企業が銀行から1億円を借りる際、銀行は金庫から現金を持ってくるわけではありません。企業の口座にデジタルデータとして「100,000,000」と入力するだけです。この瞬間に、世の中に新しいお金が1億円誕生します。

つまり、経済におけるお金の量は、誰かが借金をすることで増えていきます。もし世界中の借金がすべて返済されたら、理論上、世の中のお金はほとんど消滅し、経済は止まってしまいます。

経済成長とは「取引の活発化」であり、それを支えるためには常に新たな借金によるお金の供給が必要なのです。

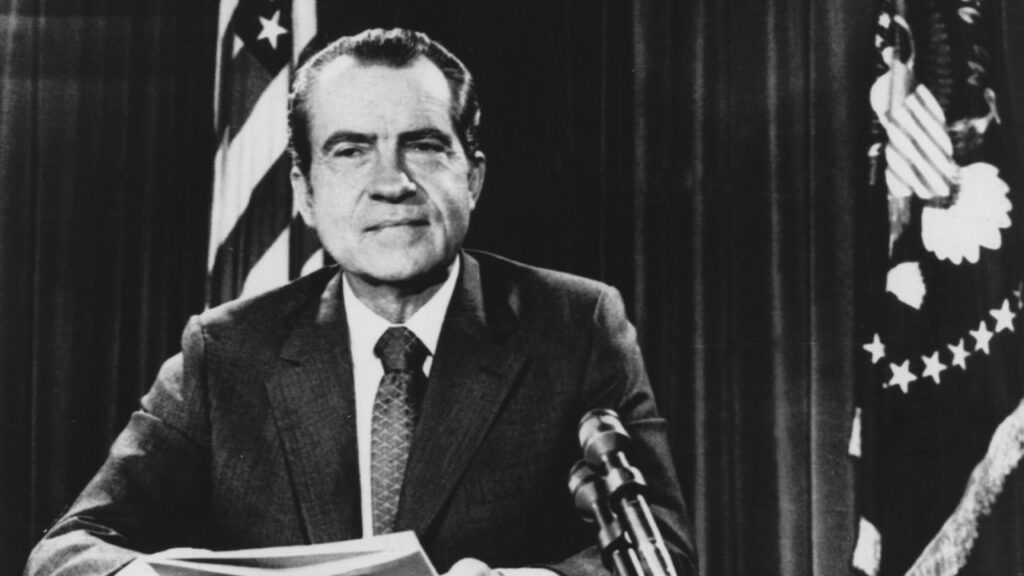

1971年「ニクソン・ショック」が変えた世界のルール

かつて、お金の価値は金(ゴールド)という実物資産によって裏付けられていました。しかし1971年、アメリカがドルと金の交換を停止した「ニクソン・ショック」により、世界のルールは一変しました。

この日を境に、お金の価値は物質的な裏付けを失い、「発行体への信用」のみによって支えられる「管理通貨制度」へと移行したのです。

これにより、金の保有量という物理的な制約から解き放たれた中央銀行と政府は、理論上、無限に国債を発行し、お金を刷ることが可能になりました。

同時に、基軸通貨であるドルを持つアメリカが借金をして世界からモノを買い、その代金として流出したドルが再び米国債の購入に充てられるという「ドル・リサイクリング」の循環も確立されました。

これこそが、現在まで続く世界的な「債務膨張時代」の正体なのです。

なぜ借金は止まらないのか:3つの構造的要因

世界の借金が膨らみ続ける背景には、逃れられない3つの要因があります。

🖊️要因その1

民主主義のコスト選挙で選ばれる政治家は、将来の増税よりも、現在の有権者が喜ぶ補助金や公共サービスを優先せざるを得ません。その結果、支出が税収を上回り続ける構造が定着しました。

🖊️要因その2

金融化の加速1980年代以降、借金そのものが金融商品として売買されるようになり、信用創造のスピードが飛躍的に高まりました。低金利政策が長く続いたことも、借金のハードルを下げました。

🖊️要因その3

先進国の長期停滞人口減少や市場の成熟により、民間企業が新たな投資を控えるようになりました。行き場を失い、余った個人貯蓄を政府が国債という形で吸収し、財政出動によって経済を回す役割を担っています。

巨大な借金を抱えた国が辿る「4つの未来」

歴史を振り返ると、過剰な借金を抱えた国家には主に4つのシナリオが待ち受けています。

| シナリオ | 内容 | リスク |

| インフレ | お金の量を増やして価値を下げ、借金の実質負担を減らす | 国民の貯蓄が実質的に目減りする |

| デフォルト | 債務不履行を宣言し、借金を帳消しにする | 国の信用が失墜し、猛烈な経済混乱を招く |

| 問題先送り | 経済成長を諦め、低金利のまま借金を更新し続ける | 日本が現在歩んでいる道であり、活力が失われる |

| 金融抑制 | 市場より低い金利で国内機関に国債を買わせる | 国民の資産形成が阻害される隠れた税金となる |

日本がデフォルト(破綻)しない最大の理由は、借金が「自国通貨(円)建て」であり、その多くを日本銀行が買い支えている「通貨主権」を持っているからです。

他国から外貨を借りている国とは根本的に構造が異なりますが、これは「緩やかな衰退」を受け入れている状態とも言えます。

2026年、私たちが取るべきアクション

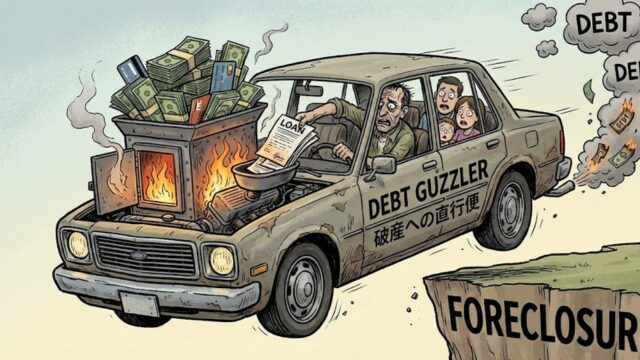

現代経済は借金というガソリンで走るエンジンです。しかし、このシステムは資産を持つ者と持たざる者の「格差」を広げる副作用も持っています。

借金によって増えたお金は、株や不動産などの資産価格を押し上げ、富裕層をさらに豊かにする傾向があるからです。

私たちは、この現実に対してどう向き合うべきでしょうか。3つの大事なことをまとめました。参考にして2026年をいい年にしましょう。

✅️ 経済の仕組みをアップデートする「借金=悪」という道徳的な視点だけでなく、システムとしての功罪を冷静に見極める知識を持つことが、ニュースに惑わされない唯一の手段です。

✅️ 個人としての防衛策を考える国が「問題先送り」や「インフレ」を選択している以上、円建ての現金貯蓄だけに頼るリスクを認識し、適切な資産分散を検討することが重要です。

✅️ 社会のあり方を問い続けるこのシステムを将来世代にどう引き継ぐのか。あるいは、借金依存からの脱却は可能なのか。私たち一人ひとりが経済の当事者として声を上げ、議論を深めていくことが、不透明な時代を生き抜く第一歩となります。

コメント