「眠い目をこすりながら、布団の中でイヤホンを耳に押し当てて聴いたあの番組…」

あなたにとって「オールナイトニッポン(ANN)」は、どんな存在でしたか?単なるラジオ番組という枠を超え、多くの人にとってそれは青春そのものであり、時代を映す鏡だったのではないでしょうか。

この記事では、伝説のパーソナリティたちと共にオールナイトニッポンの輝かしい歴史を振り返ります。なぜ私たちは、あんなにも深夜のラジオに夢中になったのか?そして、その熱狂は未来にどう繋がっていくのか?一緒に探っていきましょう。

なぜオールナイトニッポンは私たちの心を掴んで離さなかったのか?

深夜ラジオ、特にオールナイトニッポンが持つ独特の魅力は、一体どこにあったのでしょうか。

🎧深夜という特別な時間帯の魔法: 親も寝静まり、勉強部屋の明かりだけが灯る深夜。そこは、日中の喧騒から隔離された、まるで秘密基地のような空間でした。テレビでは決して味わえない、パーソナリティと自分だけの濃密な時間を共有しているような感覚が、私たちを虜にしたのです。

🎧パーソナリティの圧倒的な個性と本音トーク: テレビの優等生的なタレントとは一線を画す、パーソナリティたちの剥き出しの言葉。時には過激で、時にはくだらなく、そして時には真摯な彼らのトークは、普段抑圧されがちな若者の本音を代弁してくれるようでした。

🎧リスナーとの強力な一体感・仲間意識: 全国で見えない糸で繋がっているような不思議な連帯感。それは、ハガキを通じて悩みや喜びを共有し、同じ番組を聴いている「仲間」がいると感じられたからでしょう。特に「ハガキ職人」と呼ばれる常連投稿者の名前を覚えるのも楽しみの一つでしたね。

🎧時代ごとの若者文化とのシンクロ: 最新のヒット曲はもちろん、まだ世に出る前のインディーズバンド、知る人ぞ知るサブカルチャーの情報、そしてチクリと社会を刺す風刺。オールナイトニッポンは常に時代の先端を走り、若者の「知りたい!」という渇望を満たしてくれました。

これらの要素が複雑に絡み合い、多感な青春時代の私たちの心に深く刺さったのです。

「自分だけが知っている面白いもの」を見つけたような高揚感、そしてパーソナリティとの間に生まれる擬似的な親密さが、オールナイトニッポンを特別な存在にしていました。

オールナイトニッポン 黄金時代を築いたレジェンドたち – 時代背景と共に振り返る

オールナイトニッポンの歴史を語る上で欠かせない、5名の伝説的なパーソナリティを、振り返ってみましょう!

レジェンド 糸居五郎 – 深夜放送の扉を開いた伝説のDJ

日本が高度経済成長の真っ只中にあった1967年。若者たちは新しい文化や音楽に飢えていました。そんな時代にオールナイトニッポンはスタートしました。

情報の少なかった時代にオールナイトニッポンは、海外の最新ポップスやロックを紹介する貴重な情報源であり、若者たちにとって新しい世界への窓口でした。

糸居五郎さんの落ち着いたトーンと豊富な音楽知識に裏打ちされた選曲は、多くの音楽ファンを魅了しました。彼の「Go Go Go & Goes On!」というオープニングの決めゼリフは、深夜放送の代名詞とも言えるでしょう。

大人びた雰囲気への憧れ、そして何よりも、糸居さんが紹介してくれる未知の音楽との出会いが、当時の若者たちにとって大きな刺激となりました。ラジオから流れてくる洋楽に、胸をときめかせた方も多いのではないでしょうか。

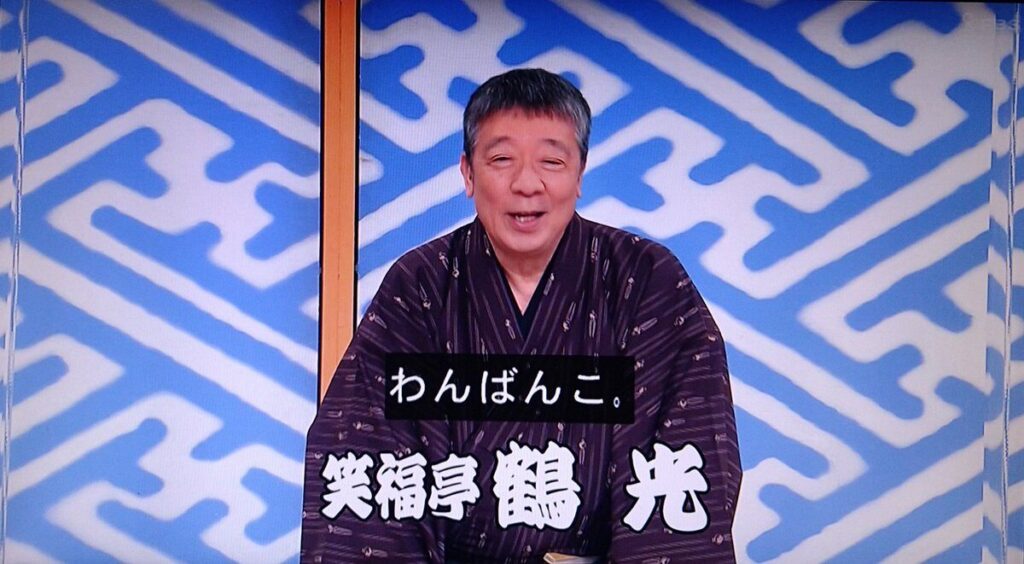

笑福亭鶴光 – “エロ”と”笑い”で深夜ラジオの新たな地平を切り拓く

第一次オイルショック(1973年)を経験し、日本社会が少しずつ安定期に入り、人々の価値観も多様化し始めた頃。若者たちは、よりストレートな刺激や解放感を求め始めていました。

そんな中、鶴光師匠は今までの深夜放送のイメージを打ち破り、エンターテイメントとしてのラジオの可能性を大きく広げました。特に、思春期の少年少女たちの性の興味や日常の鬱憤を、笑いに変えて昇華させる役割を果たしました。

なんといっても鶴光師匠の真骨頂である過激な下ネタと、それを巧みに笑いに変える話術!

「ええか~、ええのんか~?」「わんばんこー!」

といった独特のフレーズは全国の若者の間で流行語になりました。リスナーからのハガキ紹介コーナーでは、際どい内容の投稿も巧みに処理し、スタジオは常に爆笑の渦。ハガキ職人たちの腕も磨かれ、一種の「投稿甲子園」のような熱気を帯びていました。

当時、学校の休み時間になると、男子生徒たちが鶴光師匠の番組で紹介されたきわどいフレーズを真似しては、先生に怒られていた…なんて光景も珍しくありませんでしたね。

その背徳感と解放感、そして何よりも「くだらないけど面白い!」という純粋なエンタメ性が、勉強や部活で疲れた若者たちの心をわしづかみにしました。こっそり聴いていたあのドキドキ感は、忘れられない思い出です。

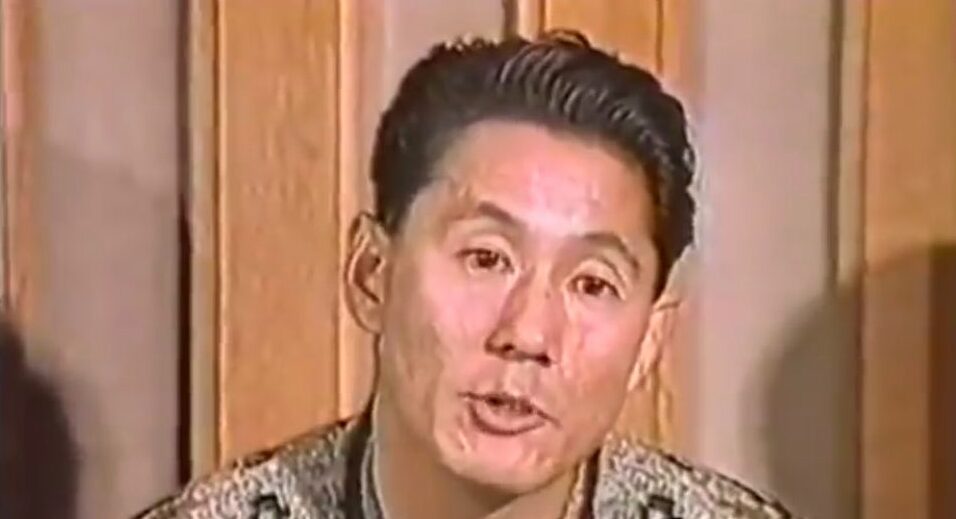

3. ビートたけし – 時代の寵児が語る本音と毒舌

日本がバブル経済へと突き進む80年代初頭。漫才ブームが日本中を席巻し、ビートたけしさんはその筆頭として、お笑い界のみならず時代の象徴となっていました。

テレビでは言えないような過激な本音や痛烈な社会風刺を電波に乗せ、若者たちに強烈なインパクトを与えました。既存の価値観や権威に対するカウンターカルチャーとしての側面も持っていました。

ビートたけしさんの鋭い観察眼から繰り出される毒舌とユーモアに満ちたトークは、まさに唯一無二。たけし軍団のメンバーとの丁々発止のやり取りや、リスナーからのハガキに対する辛口ながらも愛情のあるコメントも人気でした。

テレビでの活躍とはまた違う、ラジオだからこそ聞ける「素のビートたけし」の言葉に、多くの若者が熱狂しました。彼の言葉は、時に過激でありながらも、どこか真実をついており、リスナーに考えるきっかけを与えてくれました。

「ビートたけしのオールナイトニッポン」は、単なるお笑い番組ではなく、若者にとって世の中の矛盾や本質を学ぶ一種の「社会勉強の場」でもありました。その影響力は計り知れず、後のサブカルチャーシーンにも多大な影響を与えたと言えるでしょう。

4. 中島みゆき – 深夜に寄り添う歌姫、リスナーの心の叫びを受け止める

経済的な豊かさの一方で、個人の内面や心のあり方への関心が高まり始めた時代。女性の社会進出も少しずつ進み、多様な生き方が模索され始めていました。

中島みゆきさんのオールナイトニッポンは、リスナーの心の奥底にある悩みや孤独感にそっと寄り添う、まるで駆け込み寺のような存在でした。彼女の紡ぐ言葉と歌は、多くのリスナーにとって大きな慰めとなったのです。

リスナーから寄せられるハガキ一枚一枚に真摯に向き合い、時には厳しく、時には温かく応える人生相談は、多くの共感を呼びました。その独特のユーモアセンスや、自虐的ながらもリスナーを励ます語り口も魅力でした。

誰にも打ち明けられないような悩みや心の傷を、中島みゆきさんなら理解してくれる、代弁してくれるという安心感。そして、彼女の楽曲が持つ深いメッセージ性と、ラジオから流れる彼女の「声」そのものが、リスナーにとって大きな支えとなりました。

「受験に失敗し、将来への不安で押しつぶされそうだった夜。偶然つけたラジオから流れてきた中島みゆきさんの声と、『みんな悩んで大きくなった』という言葉に、涙が止まりませんでした。あの時、たった一人じゃないんだと思えたことが、どれだけ救いになったか…。」(50代・女性)

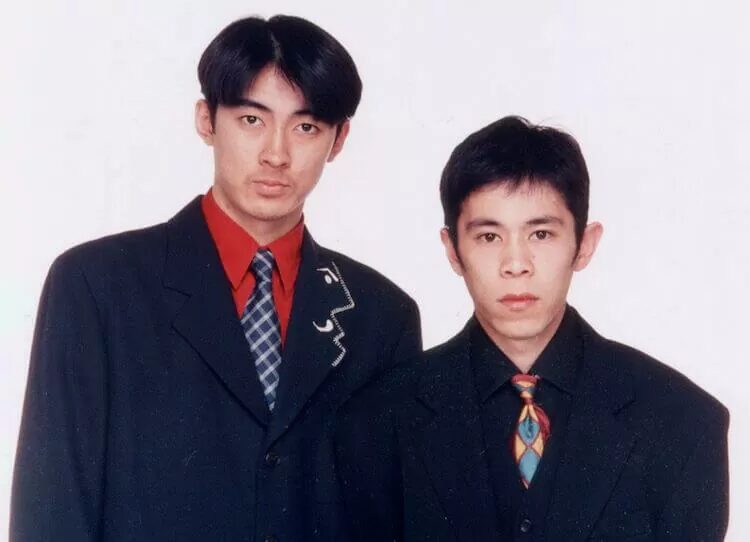

5. ナインティナイン – お笑いブームと共に時代を牽引

バブル崩壊後の90年代。社会にはどこか閉塞感が漂い始めていましたが、同時にお笑い界では「めちゃ×2イケてるッ!」に代表される新しいムーブメントが起こり、若者たちは日常の中の「面白いこと」を求めていました。

同世代の若者たちの日常や悩みに寄り添い、共感と笑いを提供。テレビとは一味違う、岡村隆史さんと矢部浩之さんの「素」に近い掛け合いが人気を博し、若者たちのリアルな声を代弁する存在となりました。

岡村さんの赤裸々なフリートークと、それを冷静かつ的確にさばく矢部さんのツッコミは絶妙なコンビネーション。リスナーからのハガキコーナーや、数々の名物企画(「W杯」など)は、深夜ラジオの定番として長きにわたり愛されています。

まるで友達の会話を隣で聞いているような親近感と、テレビでは見せない二人の人間味あふれる姿。そして何より、彼らが発信する「面白さ」が、当時の若者たちの気分にぴったりとハマったのです。長寿番組となり、リスナーと共に年齢を重ねていくスタイルも、他の番組にはない魅力でしょう。

ちょっと一息:歴代パーソナリティ比較(抜粋)

オールナイトニッポンを彩ったパーソナリティは数知れませんが、ここで紹介した5名を少し整理してみましょう。

パーソナリティ 主な放送期間 番組の雰囲気/特徴 当時の世相との関連 糸居五郎 1967年~1970年代初頭 知的、音楽中心、落ち着いたトーン 深夜放送の黎明期、新しい文化への渇望 笑福亭鶴光 1974年~1985年 エンタメ、過激、リスナー参加型 若者文化の多様化、開放的な雰囲気 ビートたけし 1981年~1990年 毒舌、社会風刺、カリスマ性 漫才ブーム、カウンターカルチャーの台頭 中島みゆき 1979年~1987年 他 深い、寄り添う、文学的 個人の内面への関心、女性のエンパワーメントの兆し ナインティナイン 1994年~現在 親近感、日常、お笑い お笑いブームの定着、若者の日常へのフォーカス ※放送期間は主要なものを記載しています。

おわりに – オールナイトニッポンの灯は消えない!懐かしさと未来へのバトン

ここまで、オールナイトニッポンの歴史を彩った名パーソナリティたちを、当時の世情と共に振り返ってきました。もちろん、ここで紹介できたのは、数多くのスターパーソナリティのほんの一部に過ぎません。あなたの心の中には、きっと別の忘れられないパーソナリティや名場面が刻まれていることでしょう。

オールナイトニッポンが私たちにとって特別なのは、それが自分の青春と強く結びついているからに他なりません。あの頃の希望、不安、喜び、そして何より「誰かと繋がりたい」という切実な思いを、深夜の電波に乗せて共有できた体験は、何物にも代えがたい宝物です。

時代は流れ、スマートフォン一つで世界中の情報にアクセスでき、多様なエンターテイメントが溢れる現代。しかし、声を通じて人と人が繋がるラジオというメディアの根源的な魅力は、決して色褪せることはありません。

現在も続くオールナイトニッポンは、新しい世代の若者たちの夜に寄り添い、彼らの青春の1ページを彩っています。その形は少しずつ変わるかもしれませんが、リスナーに元気や勇気、そして笑いを届けるという本質は、これからも変わらないでしょう。

あなたの心に残るオールナイトニッポンの思い出は何ですか? 好きだったパーソナリティ、忘れられないコーナー、ハガキが読まれた瞬間の感動…。もしよろしければ、ぜひコメントで教えてください。

これからもラジオの灯を大切に、そして、新しい時代のオールナイトニッポンがどんな歴史を紡いでいくのか、一緒に楽しみにしていきましょう。

コメント