2025年10月、多くのファンにとって信じがたいニュースが発表されました。1975年の『秘密戦隊ゴレンジャー』から約半世紀にわたり、日本の日曜の朝を彩り続けてきた「スーパー戦隊シリーズ」が、現在放送中の作品をもってその長い歴史に幕を下ろすことが決定したのです。

あまりにも長く、私たちの日常に溶け込んでいたこの偉大なシリーズの終了に、驚きと深い寂しさを感じずにはいられません。インターネット上では、この発表に対するファンの反応は、感謝と残念がる声であふれています。

話題のワダイでは、この「スーパー戦隊」という文化が歩んできた軌跡を振り返り、なぜ今終幕を迎えるのか、そして彼らが私たちに残してくれたものについて考えていきます。

偉大な歴史の始まりと、一つの時代の終わり

すべては「5人のヒーロー」から始まった

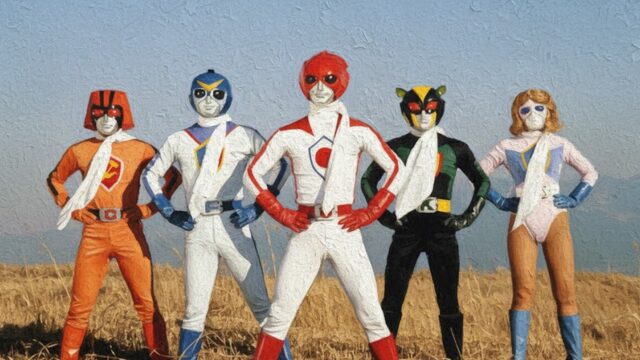

スーパー戦隊シリーズの原点は、1975年に放送が開始された『秘密戦隊ゴレンジャー』にあります。当時、仮面ライダーをはじめとする「孤独なヒーロー」が主流だった中で、「5人組の集団ヒーロー」というコンセプトは革新的でした。

カラフルなスーツ、個性的なメンバー構成、そして巨大なメカニック(※厳密にはゴレンジャーのメカは要塞が主でしたが、後のシリーズで確立しました)。このフォーマットは子供たちの心をわしづかみにし、大ヒットを記録します。

実は… 1年の空白期間

ゴレンジャーから続いているスーパー戦隊シリーズですが、「シリーズが途切れた期間があったのでは?」と覚えている人もいるのではないでしょうか。

厳密には、『秘密戦隊ゴレンジャー』『ジャッカー電撃隊』の2作品の後、1978年にはシリーズ作品が放送されない年が1年間ありました。

しかし、翌1979年に放送された『バトルフィーバーJ』から現在の「スーパー戦隊」シリーズとしてのカウントが始まり、以後、現在に至るまで途切れることなく、日曜の朝のバトンは繋がれてきました。

この「再開」とも言える『バトルフィーバーJ』以降の継続こそが、シリーズを不動の地位に押し上げたと言えるでしょう。

シリーズ終了の背景と考察される「理由」

今回の突然の終了発表。この終了理由については公式な言及はまだありませんが、いくつかの要因が考えられます。

一つは、少子化の影響です。メインターゲットである子供の数が減少すれば、視聴率や関連玩具の売上に直接影響することは避けられません。

また、視聴形態の多様化も大きいでしょう。テレビ放送だけでなく、YouTubeや各種配信サービスで無数のコンテンツが溢れる現代において、子供たちの可処分時間を一つの番組が独占し続けることは困難になりました。

さらに、「ヒーロー」のあり方そのものが多様化したことも挙げられます。かつては子供たちのヒーロー像の多くを占めていましたが、現在は国内外の様々なヒーロー作品が存在します。

「集団で悪を討つ」という伝統的なフォーマットが、現代の複雑化した価値観の中で、かつてほどの絶対的な輝きを維持するのが難しくなったのかもしれません。

時代を彩り、社会に影響を与えた「名作」たち

約半世紀の歴史の中には、特に強い印象を残し、時には社会現象となった名作も数多く存在します。

『秘密戦隊ゴレンジャー』(1975年)

すべての伝説はここから始まりました。放送期間は2年間に及び、全84話という長丁場は、当時の子供たちの熱狂ぶりを物語っています。

「5人揃って、ゴレンジャー!」の名乗りは、日本中の子供たちが真似をし、「〇〇レンジャー」という言葉はヒーロー戦隊の代名詞となりました。

アカレンジャーの冷静なリーダーシップ、アオレンジャーのクールな二枚目、キレンジャーのカレー好きのコミカルな姿など、明確なキャラクター分担はこの時点で確立されていました。

50代

当時のヒーローごっこといえば、仮面ライダーかゴレンジャーの二択でした。友達と5人集まって誰がアカレンジャーをやるかでよく喧嘩したものです。あのカラフルなマスクは、今見てもワクワクしますね。

『鳥人戦隊ジェットマン』(1991年)

バブル経済末期の華やかな世相の中、シリーズに革命を起こした作品です。「戦うトレンディドラマ」と称され、ヒーロー同士の複雑な恋愛模様や、愛憎渦巻く敵組織とのドラマが描かれました。

特に、ヒーローと敵幹部との三角関係や、最終回での衝撃的な展開は、従来の「子供向け番組」の枠を大きく逸脱。

当時の保守的なファン層からは「問題作」と評されるほどの賛否両論を巻き起こしながらも、母親層やティーンエイジャー、さらには大人たちをも巻き込む社会現象となりました。

『恐竜戦隊ジュウレンジャー』(1992年)

「恐竜」という子供たちの鉄板モチーフを採用し、ファンタジー要素を強めた作風で人気を博しました。特筆すべきは、シリーズ初の「6人目の戦士」ドラゴンレンジャーの登場です。

当初は敵として現れ、後に仲間になるというドラマチックな展開は、その後のシリーズの定番となりました。

そして、本作の最大の功績は海外展開です。『パワーレンジャー』としてリメイクされた本作はアメリカで爆発的なヒットを記録し、「スーパー戦隊」のフォーマットが世界に通用することを証明しました。

40代

ドラゴンレンジャーの格好良さは異常でした。獣奏剣(変身アイテム兼武器)の玩具がどこも売り切れで、親に泣きついたのを覚えています。

今思えば、あの頃の『仲間と力を合わせる』というシンプルな格好良さが、自分のチームワーク感の原点かもしれません。

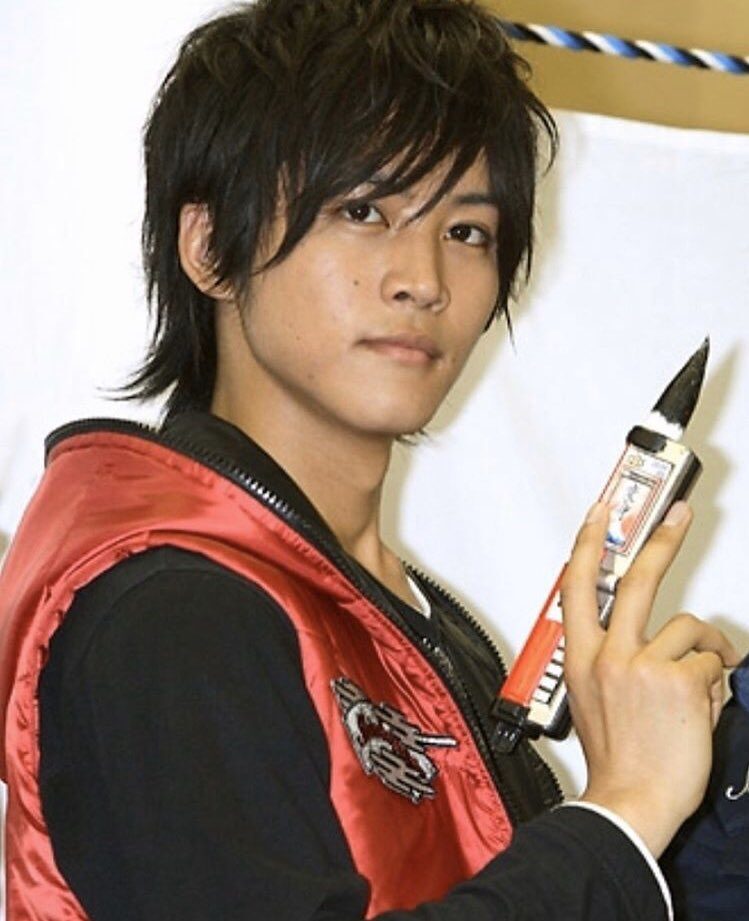

『侍戦隊シンケンジャー』(2009年)

「侍」という日本の伝統文化をモチーフに据え、その世界観を徹底的に追求した作品です。ヒーローが「殿」と「家臣」という主従関係であったり、変身アイテムが「ショドウフォン(書道フォン)」であったりと、斬新な設定が光りました。

俳優陣(特にシンケンレッド役の松坂桃李)の人気にも火が付き、再び母親層を巻き込んだ「イケメンヒーロー」ブームを牽引。また、脚本の緻密さと熱いドラマ展開が評価され、子供から大人まで幅広い層の支持を集めた名作の一つです。

『海賊戦隊ゴーカイジャー』(2011年)

東日本大震災が発生した年に放送された、35作記念作品。「海賊」である彼らが、過去34作品のスーパー戦隊の力(レンジャーキー)を使って戦うという、豪華絢爛なお祭り作品です。

過去作のヒーローたちがレジェンドとしてゲスト出演する展開は、リアルタイムで見ていた親世代の郷愁を強く刺激しました。「過去の全てを肯定し、未来へ繋ぐ」というテーマは、震災後の日本において、多くの人々に勇気を与えました。

30代

息子と見始めたのですが、自分が見ていた『ジェットマン』や『カクレンジャー』の変身シーンが出てきて、私の方が興奮してしまいました。

世代を超えて、親子で同じ『格好いい』を共有できる貴重な時間でした。

ありがとう、永遠のヒーローたち

スーパー戦隊シリーズが一貫して描き続けたもの。それは、「個」の力ではなく、「集団」で困難に立ち向かうことの尊さです。

色の違い、個性の違いを乗り越えて一つのチームとなる姿は、子供たちにとって「多様性」と「協調性」を学ぶ最初の教科書だったのかもしれません。

シリーズが終了しても、彼らが約半世紀にわって伝え続けた「諦ない心」「仲間を信じる力」「正義への憧れ」は、かつて子供だった私たち、そして今の子供たちの心の中で、永遠に輝き続けます。

約49年間、本当にありがとうございました。

コメント