先の選挙での歴史的大敗を受け、党内外から「辞めろ」コールが鳴り響く中でも、石破茂首相は頑なに続投の意思を示しています。

彼は一体なぜ、これほどまでに権力の座に固執するのでしょうか。そして、彼を引きずり下ろそうとする勢力の思惑とは何なのか。

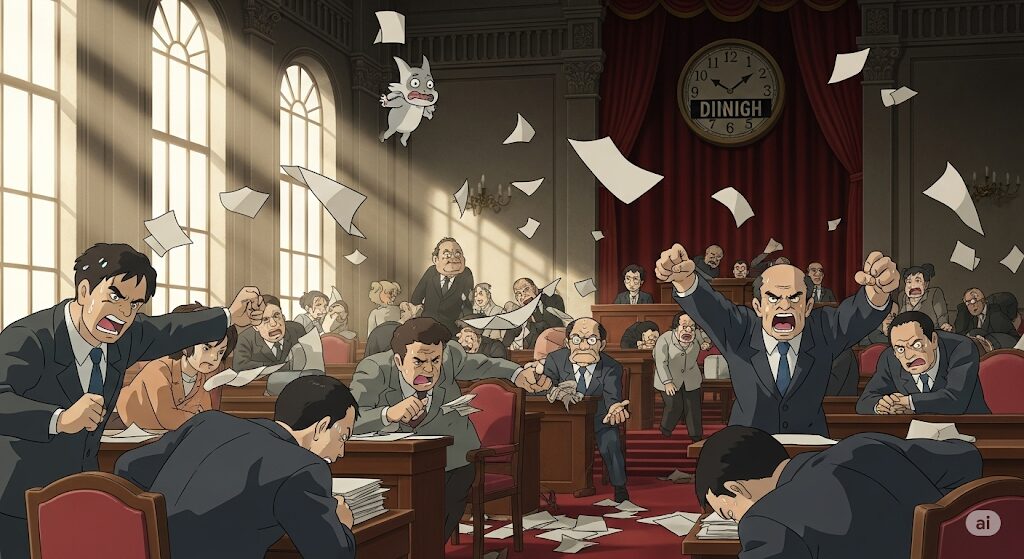

この永田町の内紛劇は、石破氏個人の問題ではなく、もはや自民党という組織そのものが限界、つまり自民党が「オワコン化」している現実を浮き彫りにしています。

崖っぷちの権力者・石破茂の「辞めない本音」

表向きには「国政の停滞を招かないため」「国民への責任」といった言葉を並べる石破氏。しかし、その言葉を額面通りに受け取る国民は少ないでしょう。

彼の本音は、もっと人間的な、あるいは政治家としての業のようなものに根差していると考えられます。

✅長年の悲願と執念

何度も総裁選に挑み、党内では「与党内野党の異端児」として冷遇されながらも、5度目の挑戦でようやく掴んだ総理・総裁の座。これをあっさりと手放すことは、彼のこれまでの政治家人生そのものを否定することに繋がりかねません。

「ここで辞めたら、ただの負け犬だ」という強烈な意地が、彼を支えている最大の要因でしょう。

✅「何もできなかった宰相」という汚名への恐怖

もしこのまま短期間で退陣に追い込まれれば、歴史には「選挙に大敗し、何も成し遂げられなかった短命政権の主」として名を刻まれることになります。

彼が掲げる政策、例えば地方創生や安全保障政策などで少しでも「石破カラー」を打ち出すまでは、辞めるに辞められないというのが実情です。

✅失脚すれば再起不能という現実

党内に強固な基盤を持たない石破氏にとって、一度権力を手放せば二度と総理の座に返り咲くことは絶望的です。

彼にとって「退陣」は、政治家としての「死」を意味するのです。だからこそ、どんなに批判を浴びようとも、その座にしがみつかざるを得ないのです。

石破おろしに動く勢力の黒い思惑

一方で、水面下では着々と「石破おろし」の動きが加速しています。彼を辞めさせたい勢力の目的は、決して国の未来を憂いてのことではありません。

そのほとんどが、党内の権力バランスと自らの利益に基づいています。

✅旧主流派の復讐と影響力回復

これまで石破氏を徹底的に干してきた旧安倍派や麻生派などの勢力にとって、石破政権は目障りな存在でしかありません。

石破氏を早期に退陣させ、自分たちの息のかかった人物を後釜に据えることで、党内での影響力を回復しようと画策しています。

✅「ポスト石破」を狙う野心家たちの計算

石破政権が倒れれば、次期総裁選というチャンスが巡ってきます。虎視眈々と次の椅子を狙う議員たちは、混乱が長引くほど自分に有利になると計算し、積極的に退陣論を煽ります。

国民不在のところで、すでに次の権力闘争のゴングは鳴っているのです。

✅選挙への恐怖と責任転嫁

選挙で大敗したのは、ひとえに石破氏の責任だとレッテルを貼り、彼を生贄にすることで党への批判をかわそうという動きです。

自分たちが選挙で有利になるタイミングまで解散総選挙を引き延ばしたいという、各議員の自己保身が「石破おろし」の原動力となっています。

結論:自民党はもう「オワコン」なのか

この一連の騒動を見て、多くの国民が感じているのは「また内輪もめか」という深い失望と、政治への不信感でしょう。

石破氏が辞める辞めないという問題は、もはや自民党という政党が抱える構造的な欠陥の表れに他なりません。

👎国民不在の権力闘争に明け暮れる体質

国が直面する物価高、少子化、安全保障といった重要課題をそっちのけで、党内の勢力争いに終始する姿は、国民の付託に応える責任政党の姿とは到底言えません。

👎異端を許さない旧態依然とした組織

石破氏のような、党の主流から外れた人物がトップに立っても、結局は足を引っ張られ、政策を実現するどころか政権運営すらままならない。

これは、自民党が多様な意見を受け入れ、変化に対応できない硬直化した組織であることを示しています。

👎政策論争なき派閥抗争の再燃

派閥解消を掲げながらも、結局は出身派閥の論理で物事が動く。政策で国を良くするのではなく、誰が権力を握るかという一点にのみエネルギーが費やされるシステムは、もはや限界を迎えています。

石破氏が粘ろうとも、反石破勢力が彼を追い込もうとも、その先に待っているのは国民のためになる政治ではありません。この泥沼の権力闘争こそが、自民党が時代の変化についていけず、国民の信頼を失い続ける「オワコン」政党であることの何よりの証拠と言えるのではないでしょうか。

コメント