2025年6月29日、未明。鹿児島県の種子島宇宙センターは、歴史的な瞬間を迎えました 。満天の星が輝く静寂の中、発射台に立つ純白の機体、H2Aロケット50号機が最後の雄姿を見せています。

カウントダウンがゼロを告げた午前1時33分、轟音とともに大地は揺れ、オレンジ色の閃光が夜空を切り裂きました。H2Aは、温室効果ガス・水循環観測技術衛星「いぶきGW」をその身に抱き、完璧な軌道を描いて宇宙へと駆け上がっていったのです 。

これは、単なる一つの打ち上げ成功ではありません。2001年の初飛行以来、24年間にわたって日本の宇宙開発を支え続けた基幹ロケット、H2Aの有終の美を飾る最後のフライトでした 。この打ち上げをもって、日本の宇宙輸送史における一つの偉大な時代が、完璧な形で幕を閉じたのです。

この記事では、H2Aロケットが歩んだ約四半世紀の輝かしい軌跡を振り返ります。幾多の重要なミッションを成功に導き、一度の失敗という試練を乗り越えて世界最高水準の「信頼」を築き上げた物語を紐解いていきましょう。

そして、その遺産を受け継ぎ、新たな宇宙時代を切り拓こうとしている後継機、H3ロケットへの期待と展望を考察します。

H2Aロケットの輝かしい軌跡―「信頼」を打ち上げた四半世紀

H2Aロケットが日本の宇宙開発史に刻んだ功績は、その驚異的な成功率という数字に端的に表れています。2001年8月の1号機から2025年6月の最終50号機まで、24年間にわたる運用期間で打ち上げられた全50機のうち、成功は49機。成功率は実に98%に達します 。この数字は、世界の主要ロケットの中でもトップクラスであり、H2Aが「信頼性の象徴」と呼ばれる所以です 。

しかし、H2Aが築いた「信頼」の本質は、単なる成功率の高さだけではありません。もう一つの重要な指標が、その「オンタイム打ち上げ率」です。

これは、事前に定められた日時に打ち上げを遂行できた割合を示すもので、H2A(民間移管後)のそれは83.3%と、世界の主要ロケットを抑えて最高水準を記録しています 。

衛星を運用する顧客にとって、ミッションが成功することはもちろん、計画通りに打ち上げられることは経済的・戦略的に極めて重要です。H2Aは「必ず成功する」だけでなく、「計画通りに打ち上げる」という二重の信頼性によって、国内外から絶大な評価を勝ち取ったのです。

この卓越した信頼性を武器に、H2Aは日本の現代社会に不可欠な宇宙インフラを構築し、科学のフロンティアを切り拓いてきました。その代表的なミッションは、日本の技術力とビジョンを世界に示すものでした。

「はやぶさ2」―太陽系の起源に迫る宇宙探査

2014年に打ち上げられた小惑星探査機「はやぶさ2」は、H2Aの代表的な功績の一つです 。地球から約3億km離れた小惑星「リュウグウ」に到達し、世界で初めて人工クレーターを生成して地下物質を採取、そして2020年にその貴重なサンプルを地球へ送り届けました 。

持ち帰られたサンプルは、太陽系が誕生した約46億年前の情報を保持する「タイムカプセル」であり、生命の起源や惑星の成り立ちを解明する上で、人類史上最も重要な宇宙物質の一つとされています 。

この歴史的快挙は、H2Aの正確な軌道投入能力なくしては成し得ませんでした。

「みちびき」―高精度測位社会を支える日本の道しるべ

H2Aは、日本の準天頂衛星システム「みちびき」の構築においても中心的な役割を果たしました 。米国のGPSを補完・補強するこのシステムは、日本の天頂付近に常に衛星が滞在する特殊な軌道を描くことで、山間部や高層ビル街でも安定した測位を可能にします 。

これにより、誤差数センチメートルの超高精度測位が実現し、農業や建設の自動化、ドローン配送、高度なカーナビゲーション、災害時の安否確認など、新たな産業やサービスの創出を支える国家基幹インフラとなっています 。

奇しくも、「はやぶさ2」の帰還カプセルが広大なオーストラリアの砂漠でピンポイントで回収された際にも、「みちびき」の高精度測位が決定的な役割を果たしており、H2Aが打ち上げた二つのミッションが連携する美しい成果を見せました 。

「ひまわり」―国民の安全を守る宇宙の目

日々の天気予報でおなじみの気象衛星「ひまわり」シリーズも、H2Aによって軌道へと運ばれました 。静止軌道上から常に地球を観測し、雲の動きや海面水温、水蒸気分布などを詳細に捉えることで、台風の進路予測や集中豪雨の監視、火山灰の拡散予測などに不可欠なデータを提供しています 。

その情報は、国民の生命と財産を守る防災活動の根幹を成しており、H2Aが社会の安全・安心に直接貢献していることを示す好例です。

これらのミッションを振り返ると、H2Aの役割が単なる科学衛星の打ち上げに留まらないことがわかります。「みちびき」による測位インフラの自立、「ひまわり」による防災能力の強化、そして安全保障を担う情報収集衛星の打ち上げなど、H2Aはまさに日本の21世紀における戦略的な国家基盤を宇宙空間に構築するための不可欠なツールだったのです。

その成功は、日本の技術的自立性と国際社会におけるプレゼンスを確固たるものにしました。

試練の炎を乗り越えて―失敗が築いた絶対的信頼

H2Aの輝かしい成功の歴史には、決して忘れることのできない一つの試練があります。2003年11月29日に打ち上げられた6号機の失敗です 。情報収集衛星2基を搭載したこのフライトは、日本の宇宙開発にとって痛恨の出来事となりました。

問題が発生したのは、機体側面に装着された2基の固体ロケットブースター(SRB-A)のうちの1基でした。燃焼を終えたブースターは計画通りに切り離されるはずでしたが、1基が分離できず、ロケットは予定の軌道に到達することが不可能となったのです。最終的に、地上からの指令によって機体は破壊されました 。

その後の徹底した原因究明により、失敗のメカニズムが明らかになりました。SRB-Aのノズル内部にある断熱材が、燃焼ガスの高熱と圧力によって想定以上に削り取られる「局所エロージョン」という現象を起こしました 。

この侵食によって生じた隙間から超高温の燃焼ガスが漏れ出し、ブースターを切り離すための起爆装置(導爆線)を焼き切ってしまったのです 。これにより分離機構が作動不全に陥ったことが、失敗の直接的な原因と断定されました。

この失敗を受け、宇宙航空研究開発機構(JAXA)と三菱重工業の技術者たちは、文字通りゼロから設計を見直すという厳しい道のりを歩みました。対策は、単なる部品交換といった対症療法ではありませんでした。

- ノズル形状の根本的な見直し:局所エロージョンの発生を抑えるため、ノズルの形状そのものを変更し、熱や圧力に対する耐久性を向上させました 。

- 断熱材の強化:ノズル内部の断熱材の厚みを増すことで、万が一エロージョンが発生しても、構造体が破壊されるまでの時間的・物理的なマージンを確保しました 。

- 分離システムの冗長化:最も重要な教訓として、分離機構の信頼性向上が図られました。分離を司る導爆線や電気配線を2系統に増やし(冗長化)、それぞれを物理的に離れた別の経路に配置することで、片方が損傷してももう一方が機能する設計へと変更されたのです 。

これらの抜本的な対策を施し、H2Aは2005年2月に7号機の打ち上げで宇宙へ復帰しました。そして、この日を境に、H2Aは驚異的な連続成功の記録を打ち立て始めます。最終50号機まで、実に43機連続の打ち上げ成功。20年以上にわたって一度の失敗も許さなかったのです。

この事実は、6号機の失敗がH2Aの歴史における単なる汚点ではないことを物語っています。むしろ、この失敗こそが、H2Aの絶対的な信頼性を築き上げた最大の要因でした。

一度の失敗を経験したことで、開発チームには「あらゆる可能性を想定し、徹底的に検証し、万全の対策を講じる」という、ある種の強迫観念にも似た完璧主義の文化が根付きました 。

その後の完璧な成功記録は、この試練から得た痛切な教訓の賜物であり、失敗を乗り越えることで真の強さを手に入れたH2Aの物語を象徴しています。

次世代へつなぐバトン―H3ロケットとの戦略的進化

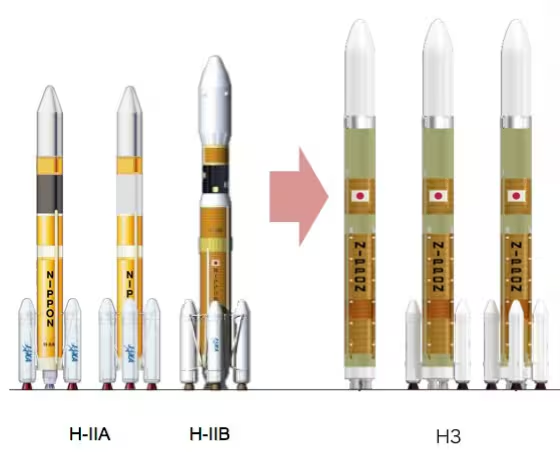

H2Aがその役目を終え、日本の宇宙輸送の未来は、後継機であるH3ロケットへと託されます。H3は、単なるH2Aの性能向上版ではありません。それは、激変する世界の宇宙ビジネス市場で勝ち抜くために、開発思想そのものを根本から転換した、全く新しいコンセプトのロケットなのです 。

H2Aが「国家プロジェクト」として最高の性能と信頼性を追求したロケットであったのに対し、H3は「商業サービス」としての国際競争力を最優先に設計されました。

その開発コンセプトは、「柔軟性」「高信頼性」「低価格」という3つのキーワードに集約されます 。H2Aが築いた高い信頼性を継承しつつ、多様化する衛星の打ち上げニーズに柔軟に対応し、圧倒的な低コストを実現することで、SpaceXをはじめとする海外の民間企業と対等に渡り合うことを目指しています。

この戦略的な進化は、H2AとH3の仕様を比較することで、より明確に理解できます。

| 比較項目 | H2Aロケット | H3ロケット | 詳細 |

| 打ち上げ能力 | 約4〜6トン | 6.5トン以上 | H3はより大型の現代的な衛星を打ち上げ可能。世界の商業衛星市場の需要に本格的に応える能力を獲得。 |

| 打ち上げコスト | 約100億円 | 約50億円 | 世界の競合(例:SpaceX)と価格で戦える商業的競争力を確保し、宇宙産業を成長させるための最重要目標。 |

| 開発コンセプト | 高性能・高信頼性 | 柔軟性・高信頼性・低価格 | 純粋な性能追求から、市場の多様なニーズに迅速かつ経済的に応える「サービス業」への戦略的転換。 |

| 第1段エンジン | LE-7A (二段燃焼サイクル – Staged Combustion) | LE-9 (エキスパンダーブリードサイクル) | LE-9は構造が簡素で部品点数が少なく、最高の燃費効率よりも製造コストの低減と本質的な信頼性を優先した設計思想。 |

| 電子機器 | 宇宙専用の特注品が中心 | 自動車部品など民生品を積極活用 | コストを劇的に削減し、開発期間を短縮。日本の優れた民生品産業の技術力と品質管理を宇宙開発に活用する。 |

この表が示す変化は、日本のロケット開発におけるパラダイムシフトそのものです。例えば、第1段エンジンにおいて、H2AのLE-7Aは世界最高レベルの燃焼効率を誇る複雑な「二段燃焼サイクル」を採用していました。

一方、H3のLE-9は、燃費ではわずかに劣るものの、構造が圧倒的にシンプルで部品点数も少ない「エキスパンダーブリードサイクル」を採用しました 。

これは、最高の性能よりも、製造コストの低減と故障リスクの低減という「本質的な信頼性」を優先するという、明確な戦略的判断の結果です。

さらに劇的な変化は、電子機器に見られます。H2Aでは、宇宙の過酷な環境に耐えるため、高価な特注品が多用されました。

対してH3では、品質管理に定評のある日本の自動車産業などで使われる電子部品(民生品)を積極的に活用しています 。

これにより、コストを劇的に削減すると同時に、サプライチェーンを安定させ、開発・製造期間を短縮することが可能になりました。これは、日本の産業全体の強みを宇宙開発に活かすという、新しい発想の転換です。

H2Aが「日本は世界最高水準のロケットを作れる」ことを証明したとすれば、H3は「日本は世界で売れるロケットを作れる」ことを証明するための挑戦です。それは、技術の進化であると同時に、日本の宇宙開発が新たな経済的・文化的フェーズへと移行したことを示す象徴と言えるでしょう。

まとめ:信頼の遺産、未来への飛躍

H2Aロケットが日本の宇宙開発に残した最大の功績は、49機の衛星を宇宙へ届けたという事実そのものよりも、むしろ、その過程で「信頼」という無形の資産を築き上げたことにあります。

それは、一度の失敗を乗り越え、20年以上にわたる完璧な成功を続けたことで得られた、技術への信頼。そして、計画通りにミッションを遂行し続けることで得られた、運用への信頼です。この確固たる信頼こそが、H2AからH3へと受け継がれる最も価値ある遺産なのです。

H3ロケットは、H2Aの魂、すなわち試練と成功を通じて培われた緻密なエンジニアリングと成功への執念を受け継いでいます。そして、その魂を、21世紀のグローバルな宇宙経済という新しい舞台で戦うために設計された、より柔軟で経済的な肉体に宿しているのです。

2025年6月29日、H2Aロケット50号機の最後の飛翔は、一つの時代の終わりを告げました。しかし、それは決して終着点ではありません。それは、H2Aが築いた揺るぎない礎の上に立ち、日本が世界の宇宙ビジネスの主役として飛躍するための、力強く、そして感動的な新たな始まりなのです。

コメント