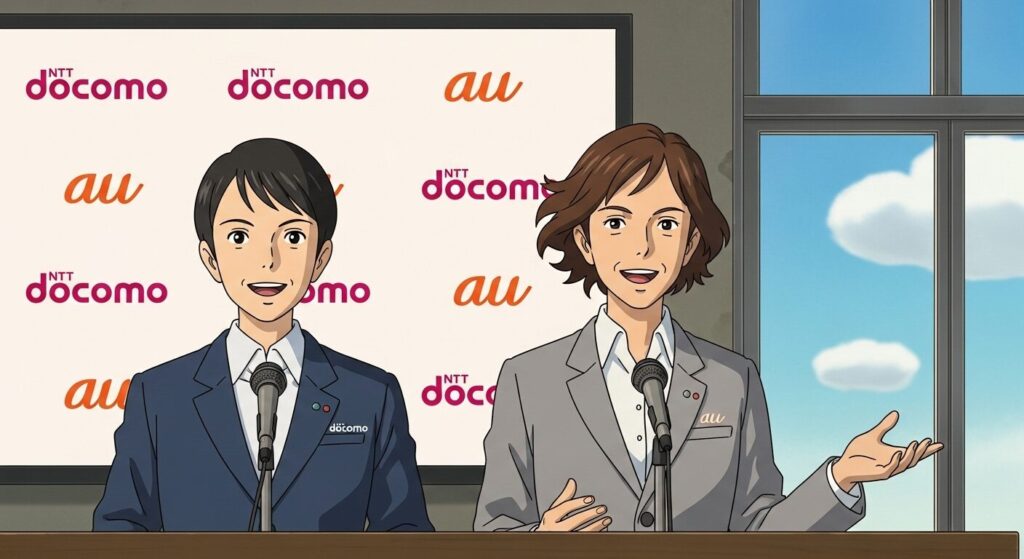

2025年に入り、大手スマートフォンキャリアが相次いで料金の値上げを発表しました。かつて国の要請で一斉に値下げが行われたのも束の間、今度は足並みをそろえるかのように値上げへと舵を切っています。

多くのユーザーが抱く最大の疑問は、

「なぜ長年使い続けている自分が冷遇され、新規や乗り換え(MNP)ばかり優遇されるの?」

という点でしょう。

実はこの「長期利用者よりも新規顧客が優遇される」という一見不合理に見える状況は、各社が自社の利益を最大化しようと合理的に行動した結果、必然的にたどり着く結論なのです。

今回、話題のワダイではこのカラクリを、経済学のゲーム理論を使って、分かりやすく解説していきます。

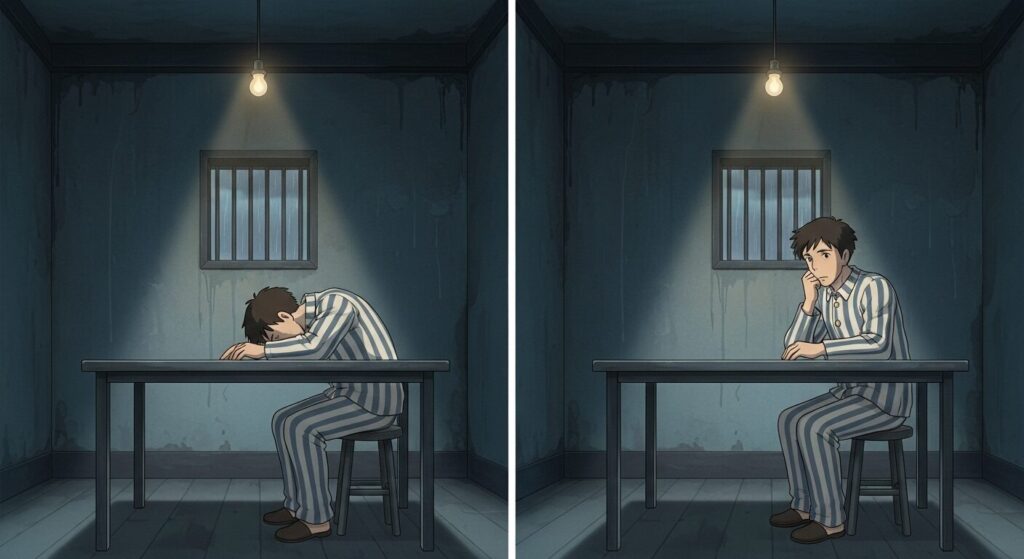

新規優遇のカラクリを解明するゲーム理論:「囚人のジレンマ」

なぜ、各キャリアは目先の新規顧客獲得に走ってしまうのでしょうか。その答えは「囚人のジレンマ」というゲーム理論の有名なモデルに隠されています。

もしもキャリアが2社だけだったら?

市場にA社とB社の2つのキャリアしかないと想像してみてください。両社はどちらかの戦略を選ぶことができます。

- 戦略1:協調戦略

→ 長期利用者を優遇し、顧客満足度を高める。 - 戦略2:裏切り戦略

→ 新規・乗り換え客を破格のキャンペーンで優遇し、他社から顧客を奪う。

このとき、両社の利益はどうなるでしょうか。以下の表にまとめてみました。

| B社が「長期優遇」 | B社が「新規優遇」 | |

|---|---|---|

| A社が「長期優遇」 | ① 【平和】 両社とも安定的に利益を得る(A:50億, B:50億) | ③ 【A社の大敗】 A社から顧客が大量流出(A:30億, B:70億) |

| A社が「新規優遇」 | ② 【A社の大勝】 B社から顧客を奪い大儲け(A:70億, B:30億) | ④ 【泥沼】 過酷な消耗戦で利益が減る(A:40億, B:40億) |

各社がたどり着く「合理的な」結論

両社の経営者は、相手の出方を探りながら、自社の利益が最大になるように考えます。

A社の考え

✅️「もしB社が『長期優遇』でくるなら、うちは『新規優遇』で顧客を奪うのが一番儲かるな(②の70億)。」

✅️「もしB社が『新規優遇』で仕掛けてきたら、うちも対抗しないと顧客を全部持っていかれる。それなら消耗戦でも『新規優遇』を選ぶしかない(④の40億)。」

相手がどう出ようと、うちは「新規優遇」が最善の選択だ!

これはB社も全く同じです。その結果、両社ともが「新規優遇」(裏切り戦略)を選び、④の泥沼の消耗戦に行き着いてしまうのです。

お互いに協力して①の「長期優遇」を選べば、両社ともにもっと大きな利益(50億)が得られたはずなのに、「相手を出し抜きたい」という誘惑と「出し抜かれたくない」という恐怖から、お互いを信じることができず、結果として両社にとって望ましくない結末を迎えてしまう。これが「囚人のジレンマ」です。

なぜこの「ジレンマ」から抜け出せないのか?

この構造は、現在の日本の通信市場が持つ以下の特徴によって、より強固なものになっています。

✅️市場の飽和

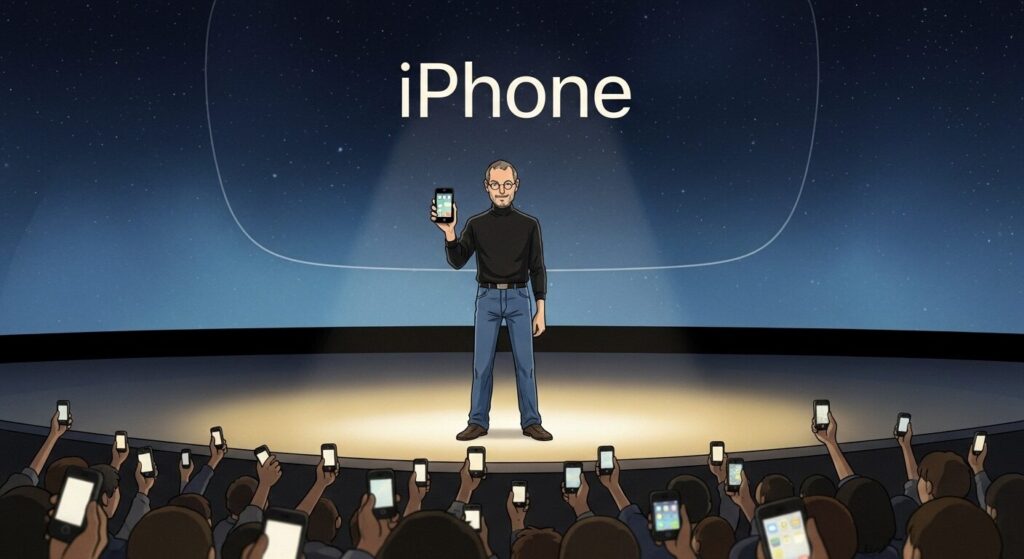

スマートフォンはほとんどの人が持っており、新たな契約者のパイは限られています。そのため、顧客を増やすには他社から奪ってくるしかありません。

✅️MNP(番号ポータビリティ)制度

ユーザーが電話番号そのままで簡単に乗り換えられるため、キャリア間の顧客の移動が活発になり、奪い合いが激化しました。

✅️短期的な業績

企業は常に株主から四半期ごとの契約者数といった短期的な成果を求められます。長期的な顧客満足度よりも、目先の数字を追いかけざるを得ないのです。

新規優遇の理由はここにある!

結局のところ、各キャリアは、

「長期利用者を大切にしたい気持ちはあるが、何もしなければ他社に顧客を奪われるだけだ」

「それならば、他社に奪われる前に、こちらから奪いに行くしかない」

という思考に陥っています。

その結果が、端末の大幅割引や高額なキャッシュバックといった、新規・乗り換え顧客への過剰な優遇につながっているのです。

まとめ:私たちはどうすればいいのか?

ここまで見てきたように、長期利用者が報われにくいのは、キャリア間の激しい競争が生み出した、いわば「必然のワナ」なのです。各社が合理的に行動すればするほど、私たち長期利用者にとっては不満の残る状況が生まれてしまいます。

この構造が変わらない限り、私たちユーザーができる自衛策は、定期的に自分の契約プランを見直し、時には他社への乗り換えも視野に入れながら、最もメリットのある選択肢を主体的に探していくことなのかもしれません。

コメント