1997年5月24日、日本社会に戦慄が走りました。神戸市須磨区で発生した小学生への連続殺傷事件、いわゆる「酒鬼薔薇聖斗事件」。

あの衝撃的な事件から、まもなく28年の歳月が流れようとしています。当時の記憶がない世代も増える中、私たちはこの事件をどのように受け止め、未来への教訓としていくべきなのでしょうか。

当時の世情や報道の熱、そして加害者の「その後」への推察も含めてこの事件を改めて振り返ります。

事件発生:日本が震えた「酒鬼薔薇聖斗」の衝撃

1-1. 平穏を切り裂いた凶行

1997年、日本は経済の低迷が続き、どこか重苦しい空気に包まれていました。そんな中、神戸市須磨区の住宅街で、小学生の土師淳君(当時11歳)が殺害され、頭部が中学校の正門前に置かれるという猟奇的な事件が発生。日本中が言葉を失いました。

- 発生日: 1997年5月24日(遺体発見は27日)

- 被害者: 小学生2名死亡、3名重軽傷

- 特徴: 極めて残忍な手口、犯行声明文

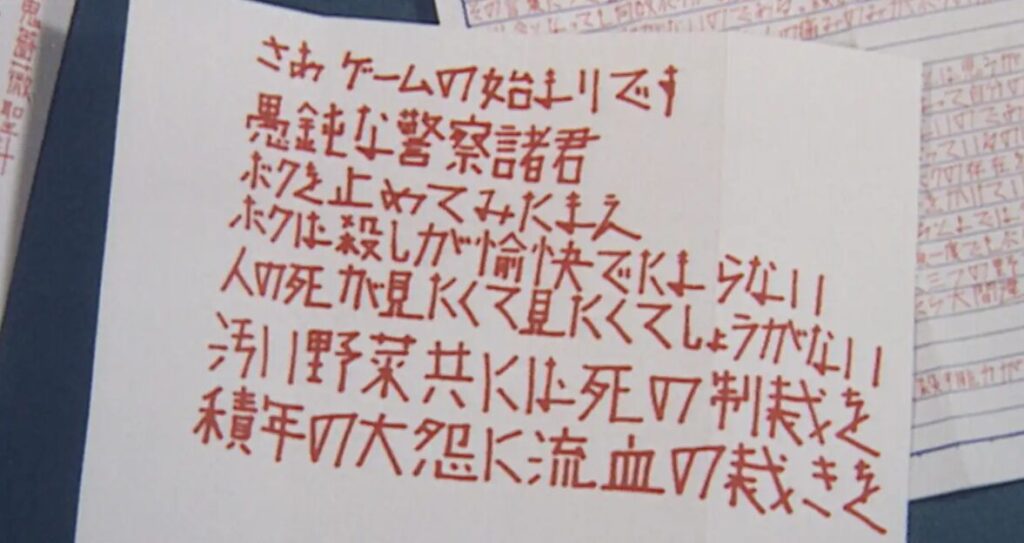

1-2. 「酒鬼薔薇聖斗」からの挑戦状

さらに社会を震撼させたのは、犯人が「酒鬼薔薇聖斗」と名乗り、神戸新聞社に送りつけた犯行声明文でした。その挑発的な内容は、まるでゲームを楽しむかのような印象を与え、人々の怒りと恐怖を増幅させました。

「さあゲームの始まりです」 「愚鈍な警察諸君、もっと怒り、もっと執念深く私を追いたまえ!」 (※犯行声明文の一部。内容は強い衝撃を与えるため、一部抜粋・要約しています)

この声明文は、テレビや新聞で繰り返し報道され、事件の異常性を際立たせました。

当時の世情とメディア報道の狂騒曲

2-1. 社会に広がった底知れぬ不安

「まさか子どもが、こんなにも残忍な事件を…」。犯人が14歳の中学生だったという事実は、大人たちに計り知れない衝撃と、言いようのない不安感を与えました。

- 学校の安全神話の崩壊

- 子どもの心の闇への関心の高まり

- 地域防犯意識の向上

当時の新聞見出しには、「14歳の凶行に列島震撼」「少年犯罪、ここまで来たか」といった言葉が躍り、社会全体の動揺を映し出していました。

2-2. 加熱する報道と問われた倫理

連日、トップニュースとして事件を報じたメディア。その報道は過熱し、視聴率や部数を競うかのようにセンセーショナルな内容に傾倒していきました。

当時の報道の主な論点・問題点

| 報道内容・傾向 | 問題点・議論点 |

|---|---|

| 犯人のプロファイリング、憶測記事の氾濫 | 誤った情報拡散のリスク、予断を与える危険性 |

| 犯行声明文の詳細な報道 | 模倣犯誘発の懸念、犯人の意図に加担する可能性 |

| 被害者・加害者家族への過度な取材 | プライバシー侵害、人権侵害 |

| 少年法の是非を問う論調 | 厳罰化を求める声の一方的な紹介、更生の視点の欠如 |

| 事件の残虐性の詳細な描写 | 視聴者・読者への過度な精神的ショック、トラウマ喚起 |

こうした報道に対し、「知る権利」と「人権保護」のバランス、そしてメディアの社会的責任が厳しく問われました。

特に、少年法で保護されるべき加害者の情報が、匿名であっても断片的に報じられることで、個人が特定されかねない状況も生まれました。

加害少年Aの「その後」と社会の視線

3-1. 医療少年院送致と社会復帰

逮捕された少年Aは、医療少年院に送致され、専門的な矯正教育を受けました。その後、2005年に社会復帰したとされています。しかし、彼のその後の具体的な生活については、プライバシーの観点からほとんど明らかにされていません。

3-2. 手記『絶歌』出版の波紋

2015年、元少年Aを名乗る人物が事件の経緯や心境を綴った手記『絶歌』(太田出版)を出版。この出版は社会に大きな衝撃と議論を巻き起こしました。

- 肯定的な意見: 事件の真相を知る手がかり、加害者の内面を知る機会

- 否定的な意見: 被害者遺族への配慮の欠如、印税問題、表現の自由の是非

特に、遺族に事前連絡なく出版されたことへの批判は大きく、本の回収や販売中止を求める声も上がりました。この出来事は、加害者の表現の自由と、被害者感情、社会の受容性との間で、改めて重い問いを投げかけました。

3-3. 現在への推測と社会の向き合い方

元少年Aの現在の具体的な状況は不明です。彼が社会のどこかで静かに生活しているのか、あるいはどのような形で過去の罪と向き合っているのか。それは憶測の域を出ません。

社会としては、彼が再び罪を犯すことなく生活していることを願う一方で、事件の重大性や被害者の無念を忘れることはできません。更生を信じたい気持ちと、決して許されないという感情が複雑に交錯するのが、この問題に対する多くの人々の正直な感覚ではないでしょうか。

事件から28年、私たちが受け継ぐべき教訓

神戸連続児童殺傷事件は、私たちに多くの課題を残しました。

- 子どもの心のケアの重要性: 早期発見、早期対応のシステム構築。

- 少年法のあり方: 厳罰化と更生のバランス。

- メディアリテラシーの向上: 情報の受け手が報道を批判的に吟味する力。

- 被害者支援の充実: 精神的ケア、経済的支援、社会的サポートの継続。

- 地域社会の再生: 子どもたちを見守り、支えるコミュニティの力。

風化させてはならない記憶

事件から28年が経ち、当時の衝撃を知らない世代が増えています。

「なぜ、あのような事件が起きたのか」

「どうすれば、こうした悲劇を防げるのか」

この問いを持ち続けることが、何よりも重要です。

この事件は、決して「過去の特異な事件」として片付けてはなりません。その背景にある社会の歪みや、人間の心の闇は、形を変えて現代にも通じている可能性があります。

私たちは、この事件の記憶を風化させることなく語り継ぎ、そこから得た教訓を未来に活かしていく責任があります。それが、犠牲となった尊い命への、そして残された私たち自身の未来への責務と言えるでしょう。

コメント