駅や商業施設でエスカレーターに乗るとき、ついつい片側を空けちゃうの、もはや日本の「あるある」ですよね。「お急ぎの方、どうぞどうぞ!」みたいな感じで。これぞ譲り合いの精神!…って思いきや、ちょっと待った!

もし、その「いつもの光景」が、実はヒヤッとするような危険を招いていたり、「え、マジ?逆に時間かかってるんですけど!?」なんていう非効率を生んでいたとしたら…。ちょっと「えっ?」てなりません?

今回は、そんなエスカレーターの「片側空け」っていう、当たり前だと思ってたあの慣習にググッと踏み込んで、海外のクールな取り組みなんかも覗き見しつつ、「みんながもっと安全で、もっとスムーズに移動できる未来のエスカレーターってどんなの?」を、一緒にワクワクしながら考えていきたいと思います!

「片側空け」の常識に潜む、見過ごせない3つの課題

多くの人が良かれと思って実践している「片側空け」。しかし、専門家やデータは、この慣習がいくつかの深刻な課題を抱えていると指摘しています。

【安全性】ヒヤリとした経験、ありませんか?

歩行が招く事故のリスクエスカレーターでの歩行は、実はメーカーが推奨していない乗り方です。

ステップの段差は通常の階段より高く、動いているためバランスを崩しやすく、転倒や転落のリスクが格段に上がります。

実際に、東京都では5年間で約7000人がエスカレーター事故で救急搬送されており、その半数以上が「不適切な乗り方」に起因するというデータもあります。

特に、高齢者や障害のある方、小さなお子さん連れの方にとっては、歩行者の通行がさらなる危険や利用のしづらさにつながっています。

【効率性】急ぐ人のため? 実は全体の流れを悪くしているかも

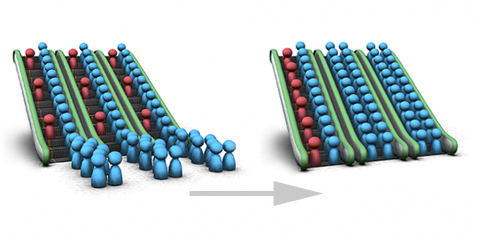

「片側を空ければ急ぐ人が早く行けて、全体の流れもスムーズになるはず」と思いがちですが、実は逆の結果を示す研究があります。

複数のシミュレーションでは、両側に詰めて乗る方が、片側を空けて一部の人が歩くよりも、単位時間あたりに運べる人数が増加する「輸送効率が向上する」ことが示されています。

例えば、日立ビルシステムの調査では、片側空けは両側立ちに比べて1.3倍の時間がかかり、輸送効率が23%も低下するという結果が出ています。

「早く行ける」というのは、もしかしたら個人の「速度の錯覚」なのかもしれません。

【機械への負荷】見えないところで進む偏った負担

長期間にわたりエスカレーターの片側だけに負荷がかかり続けると、部品の偏った摩耗や劣化が進む可能性が指摘されています。

直ちに故障に繋がるわけではありませんが、10年以上のスパンで見ると影響が出る可能性は否定できず、駆け上がりや強い踏み込みは部品の摩耗を早め、緊急停止の原因になることもあります。

日本国内の挑戦:条例と地道な啓発が生み出す変化の兆し

これらの課題に対し、日本国内でも新しい「当たり前」を創り出そうとする動きが始まっています。

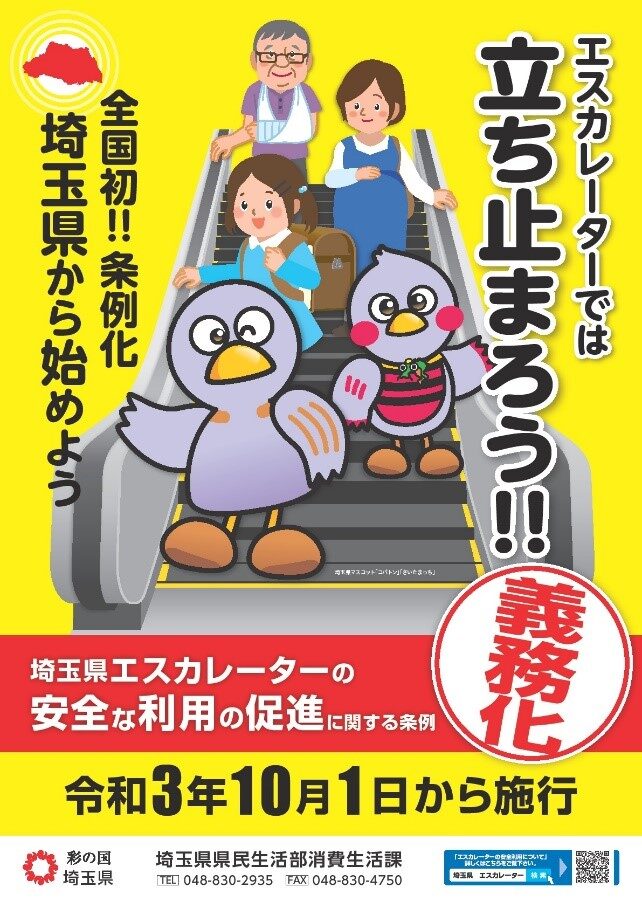

埼玉県の先駆け条例:「立ち止まろう」から「左右両側に」へ

2021年、全国で初めて埼玉県が「エスカレーターの安全な利用の促進に関する条例」を施行。利用者に立ち止まりを義務付けました。

当初の「立ち止まろう」というメッセージから、より具体的な「左右両側に」という呼びかけも加わり、意識啓発を進めています。

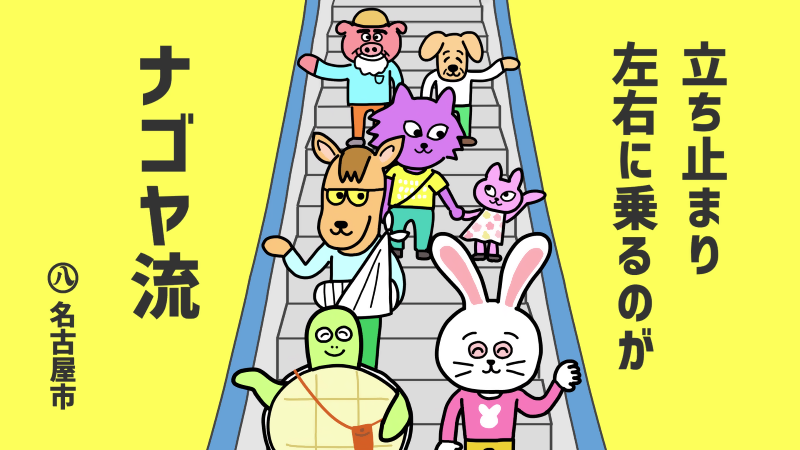

名古屋市の「左右両方に乗ろう」が大成功!

2023年に同様の条例を施行した名古屋市は、「左右両方に乗ろう」という明確でポジティブなメッセージを発信。

その結果、施行1年後には立ち止まって利用する人の割合が78.7%から93.3%へと大幅に向上し、歩行者は21.3%から6.7%に減少するなど、目覚ましい効果を上げています。

罰則がないにも関わらず、この変化は特筆すべきでしょう。

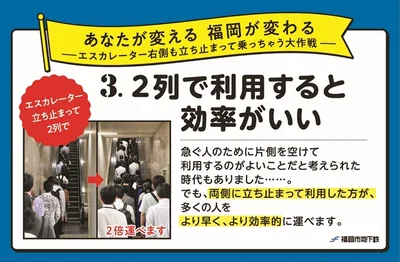

福岡市の地道な啓発:「ファーストペンギン」を応援

条例はないものの、福岡市では2010年から「立ち止まり」を呼びかけるキャンペーンを継続。

市職員がプラカードを持ってアピールしたり、自ら「歩行側」とされてきた右側に立ち止まる手本を示したり、「ファーストペンギン(最初に勇気を出して行動する人)」の概念を広めるなど、ユニークな取り組みで徐々に変化を生み出しています。

これらの事例は、トップダウンのルール作りだけでなく、市民一人ひとりの意識と行動を変えるための具体的なメッセージングやサポートがいかに重要かを示しています。

世界の先進事例に学ぶ:ロンドン、香港のダイナミックな試み

目を海外に転じると、さらにダイナミックな取り組みが見られます。

ロンドン・ホルボーン駅の「両側立ち実験」が示した可能性

2015年から2016年にかけて、ロンドン交通局は混雑するホルボーン駅で、利用者に両側に立ち、歩行を禁止する大規模な実験を行いました。

特に高さのあるエスカレーターでは、輸送能力が約30%も向上するという驚きの結果が出たのです。

当初は反対の声も大きかったものの、行動変容を促すことで利用者がその利点を認識する可能性を示しました。

香港MTRの強力なキャンペーン:「両側にしっかり立とう」

香港MTR(鉄道会社)は、エスカレーター事故の多発や高齢化社会の進行を踏まえ、近年「両側にしっかり立とう、手すりにつかまろう」というメッセージを強力に打ち出しています。

著名人を起用したプロモーションや、「エスカレーター安全大使」による呼びかけなど、多角的なアプローチを展開しています。

これらの事例は、根付いた習慣を変えることの難しさと同時に、明確な目的意識と持続的な努力、そして時には大胆な社会実験が、新しい常識を形作る上で有効であることを教えてくれます。

カギは「行動変容」:テクノロジーとデザインが後押しする未来

情報提供や呼びかけだけでは、長年の習慣を変えるのは難しいもの。そこで注目されるのが、人の行動を自然に望ましい方向へ導く「ナッジ」の考え方やテクノロジーの活用です。

「思わずつかまりたくなる」手すりデザインとは?

日本の商業施設で行われた実験では、「思わずつかまりたくなるデザイン」の手すりを導入した結果、手すり利用率が向上し、歩行率も有意に減少したという報告があります。

美しいデザインや楽しい仕掛けが、安全行動を後押しするのです。

AIスピーカーが歩行者に注意喚起?

福岡市営地下鉄では、AIを活用したスピーカーシステムを試験導入し、エスカレーター上で歩いている乗客に立ち止まるよう優しく注意を促す試みも行われています。

このように、人の心理や行動科学に基づいたデザイン、そして最新技術が、より安全で快適なエスカレーター利用をサポートする未来が近づいています。

私たちが創る新しいエスカレーター文化:今日からできること

では、私たち一人ひとりが、より安全で思いやりのあるエスカレーター文化を築くために、何ができるでしょうか?

- 明確なメッセージを心に

「両側に立ち止まり、手すりにつかまる」これが安全と効率の基本です。まずは自分から実践してみましょう。名古屋市の「左右両方に乗ろう」というポジティブなメッセージは、私たちにも勇気をくれます。 - 「思いやり」を広げる

なぜ立ち止まるのかを理解する自分が立ち止まるだけでなく、なぜそれが推奨されるのか(安全性、効率性、多様な利用者への配慮)を理解し、周囲にも伝えていくことが大切です。

「こちら側に立つ理由があります」と書かれたキーホルダーのように、さりげなく意思を示すのも良いかもしれません。 - 次世代へのバトン

子どもたちに正しい乗り方を伝える習慣は幼い頃から形成されます。東京メトロと日本理学療法士協会が行ったような、子ども向けの安全ワークショップは非常に重要です。

家庭や学校で、エスカレーターの安全な利用方法を教え、新しい世代に正しい規範を根付かせていくことが、持続的な変化につながります。

まとめ:あなたの一歩が、未来の「当たり前」を変える

エスカレーターの「片側空け」という長年の慣習。しかし、安全性、効率性、そして多様な人々への配慮という観点から見直したとき、新しい利用方法への転換が求められているのかもしれません。

国内外の先進事例は、条例やキャンペーン、そしてテクノロジーやデザインの力が、人々の行動を変える大きな可能性を秘めていることを示しています。そして何より大切なのは、私たち一人ひとりの意識と、ほんの少しの勇気です。

次にエスカレーターに乗るとき、周りを見渡してみてください。そして、もしあなたが最初に「両側立ち」を実践する「ファーストペンギン」になったなら、その小さな一歩が、未来のより安全で快適なエスカレーター利用の「当たり前」を創る、大きな力になるはずです。

コメント