先日、埼玉県三郷市で痛ましいひき逃げ事件が発生しました。下校途中だった小学生の列に乗用車が突っ込み、男児4人が負傷、車はそのまま逃走したというニュースは、多くの方に衝撃を与えたことでしょう。

事件の経緯と容疑者の供述:浮かび上がる疑問点

この事件は5月14日の午後に発生しました。逃走した車両は翌日発見されましたが、運転していたとされる中国籍の鄧洪鵬(トウ・ホンペン)容疑者(42歳)が出頭し逮捕されたのは、事件発生から4日後の5月18日でした。この4日間の空白期間については、様々な憶測が飛び交っています。

逮捕された鄧容疑者は、警察の調べに対し

「ぶつかったことに間違いありませんが、相手が大丈夫と言っていたのでその場から離れただけ」

などと、容疑を一部否認していると報じられています。しかし、複数の児童が負傷している状況で、本当に「大丈夫」という言葉だけでその場を離れて良いものでしょうか。

事故現場でのコミュニケーションの問題や、言葉の壁、あるいはパニック状態での誤った判断や自己保身のための弁明である可能性も指摘されています。

特に、被害者が子供であったこと、そして運転者が外国人であったことを考えると、「大丈夫」という言葉のニュアンスが正確に伝わっていたのか、疑問が残ります。

どのような言葉が交わされたにせよ、負傷者がいる事故で適切な救護や警察への通報を怠り現場を去った事実は、ひき逃げという行為の重大性を揺るがすものではありません。

外国人ドライバーの増加と交通事故の現状

今回の事件を個別の案件として捉えるだけでなく、日本における外国人ドライバーを取り巻く交通安全の現状についても目を向ける必要があります。

警察庁の統計によると、日本国内の外国人運転免許保有者数は年々増加しており、2023年末には約116万人に達しています。これは5年前の2018年と比較して約25万人増加しており、日本の国際化を反映していると言えるでしょう。

一方で、外国人運転者(第1当事者)による交通事故件数は、2023年には6,367件報告されています。単純な件数だけでなく事故率で見ると、2023年のデータでは、日本人ドライバーの事故率が約0.35%であるのに対し、外国人ドライバーの事故率は約0.55%と、やや高い傾向にあります。

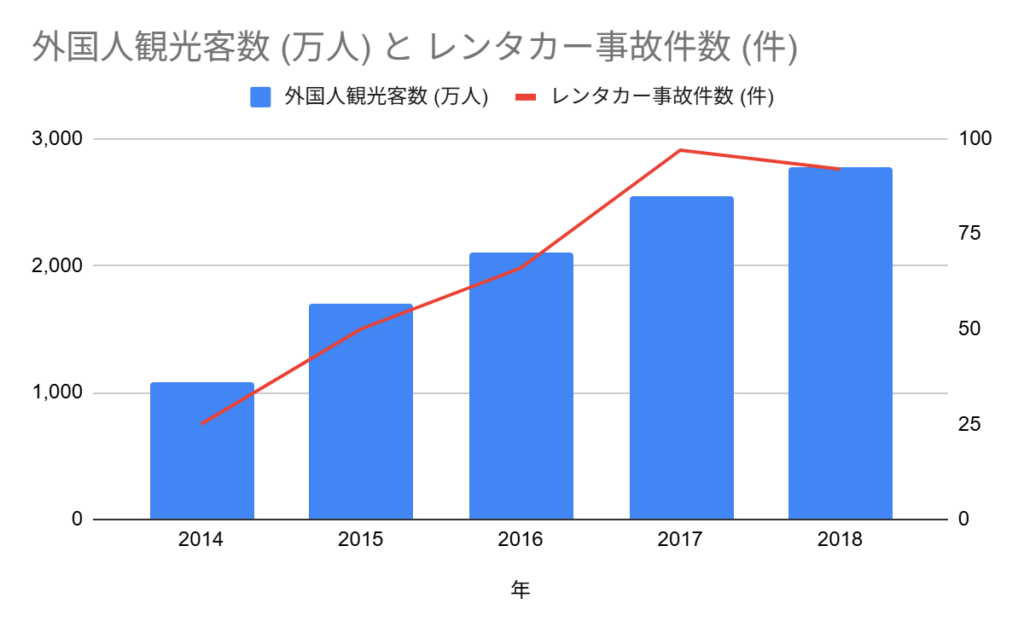

特に懸念されるのが、観光客など短期滞在者によるレンタカー運転中の事故です。少し古いデータになりますが、平成26年(2014年)から平成30年(2018年)の5年間で約2.3倍に増加したという報告もあり、不慣れな日本の交通環境での運転が事故につながるケースが少なくないようです。

「見えないルール」?外国人ドライバーが直面する日本の道路事情

なぜ外国人ドライバーの事故率がやや高い傾向にあるのでしょうか。その背景には、日本の複雑な交通ルールや道路環境が関係していると考えられます。

例えば、道路標識です。日本の「止まれ」標識は赤い逆三角形ですが、国際的には八角形の「STOP」サインが一般的です。英語併記も進んではいますが、まだ十分とは言えません。

また、「徐行」を示す標識(赤い縁取りの逆三角形)は、海外では「譲れ(Yield)」を意味する形状である場合が多く、これが誤解を生む可能性があります。

さらに、漢字が多く用いられる日本の道路標識は、日本語を母語としないドライバーにとっては理解が難しいものです。「車両横断禁止」のような日本独自の規制や、補助標識に書かれた細かい条件(時間制限や車種指定など)は、実質的に「見えないルール」となり、意図せず違反してしまうリスクを高めているかもしれません。

事故後の課題:保険、賠償、そして国際的な問題

万が一、外国人ドライバーが関わる事故が発生した場合、特有の課題も浮上します。

例えば、加害者が十分な任意保険に加入していないケースです。特に短期滞在者などの場合、無保険であったり、資力が乏しかったりすると、被害者は治療費や損害賠償を十分に受けられない可能性があります。

また、事故後に加害者が母国へ帰国してしまうリスクも深刻です。日本が犯罪人引渡し条約を締結しているのはアメリカと韓国のみであり、それ以外の国へ逃亡した場合、日本の法律で責任を追及することは極めて困難になるのが現状です。

三郷市の事件でも、容疑者が出頭前に出国していれば、事態はさらに複雑になっていたでしょう。

重大な交通違反は在留資格にも影響するため、それを恐れて事故現場から逃走してしまうという、本末転倒な事態を招く可能性も指摘されています。

求められる対策と今後の展望

もちろん、行政も様々な対策を進めています。道路標識の多言語表記の推進や、警察、レンタカー協会による多言語での交通ルール啓発、外国人ドライバー向けのステッカーなどがその例です。運転免許試験も多言語で実施されています。

しかし、これらの対策が十分に機能しているか、さらなる改善の余地はないか、常に検証していく必要があります。例えば、多言語での学科試験に合格しても、実際の路上で日本語の標識を理解できなければ安全運転は難しいという「免許取得のパラドックス」も指摘されています。

三郷市の事件は、個人の責任が問われるべきであると同時に、外国人ドライバーを取り巻く社会システム全体の課題を私たちに突きつけています。特定の国籍の人々を問題視するのではなく、日本の国際化が進む中で、誰もが安全に道路を利用できる環境をどう構築していくか、社会全体で考えていく必要があります。

私たち一人ひとりが交通ルールを守ることはもちろん、不慣れなドライバーへの配慮を持つこと、そして外国人ドライバー自身も日本のルールを理解し遵守する努力をすることが、より安全な交通社会の実現につながるのではないでしょうか。この事件を機に、改めて交通安全について考える必要があるでしょう。

コメント