先日、滋賀県の三日月知事が全国初となる「交通税」の制度設計を本格的に始め、2026年にも公表するというニュースが駆け巡りました。

生まれも育ちも滋賀である私にとって、このニュースは非常に複雑な感情を伴うものでした。周囲でも

「ついに来たか、なんで俺が払わなあかんねん」

と、まさに賛否両論、侃々諤々(かんかんがくがく)の議論が巻き起こっています。

しかし、この問題を単なる「滋賀県の一大事」として片付けてしまうのは、あまりにもったいない。

これは、これから日本全国の地方都市が直面するであろう、人口減少社会の厳しい現実と、それに対する一つの「解」の提示だからです。

なぜ今、滋賀で「交通税」なのか?

まず、なぜ滋賀県でこんな話が出ているのか、簡単におさらいしましょう。

一言でいえば、「地域の足が、もう限界だから」です。

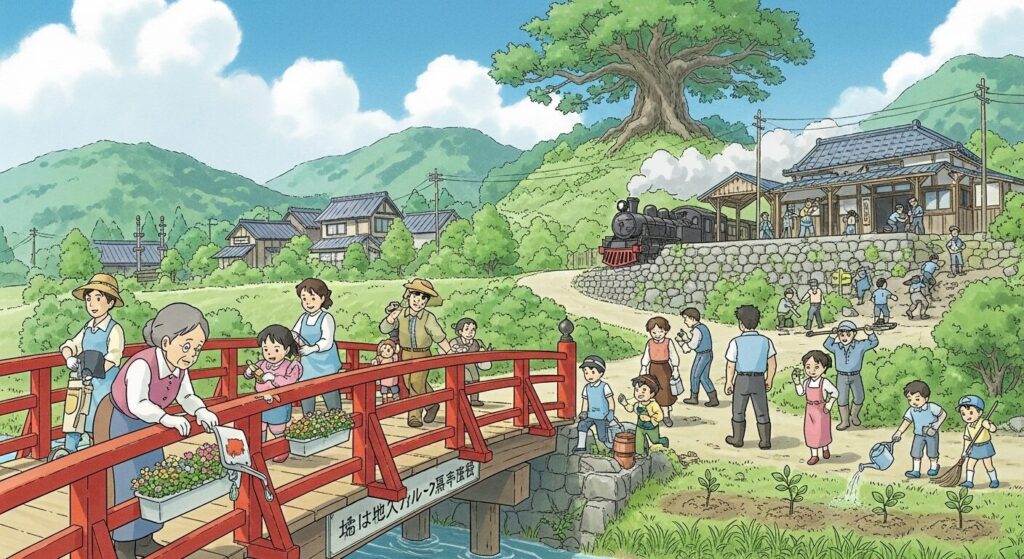

特に大きなきっかけとなったのは、県内を走る近江鉄道の存続問題でした。しかし、問題はそれだけではありません。お年寄りが病院に行くためのバス路線、高校生が通学に使う電車。

そういった「地域の血管」ともいえる公共交通が、人口減少やマイカー社会の進展で利用者が減り、採算が取れなくなってきているのです。

これは、なにも滋賀だけの話ではないはずです。

うちの地元のバスも、1時間に1本になった

最寄り駅がもうすぐ無人化されるらしい

そんな話を、日本中の多くの人が他人事ではなく感じているのではないでしょうか。

「乗らないのになぜ払う?」県民の正直な気持ちと、その先にある現実

交通税導入のニュースを聞いて、多くの県民が抱いたであろう正直な感想。それは、「普段、電車もバスも乗らないのに、なんで税金で払わないといけないの?」というものです。

私も含め、滋賀県民の多くは車での移動が中心です。毎日の通勤も買い物も車。そんな生活をしていると、公共交通は「自分には関係ないもの」と感じてしまうのも無理はありません。税金が上がるのは、誰だって嫌なものです。

しかし、本当に「関係ない」のでしょうか?少し想像してみてください。

もし、地域のバス路線が廃止されたら? 車を運転できなくなったお年寄りは、買い物や病院にどうやって行くでしょう。免許を持たない学生たちの通学手段は?

もし、鉄道の駅が廃止されたら? その地域に住みたいと思う人は減り、土地の価値も下がってしまうかもしれません。

公共交通は、それを利用する人だけのものではありません。地域に人が住み、社会が機能するための最低限のインフラなのです。それは水道や道路と同じ。「自分は使わないから」という理由で無くしてしまえば、巡り巡って地域全体の活力が失われ、結果的に自分たちの暮らしにも影響が及んできます。

「受益者負担」という考え方だけでは、もう社会インフラを維持できない。交通税の議論は、私たちにその厳しい現実を突きつけているのです。

「少しずつみんなで負担して地域を守るか、何もしないで静かに衰退していくか」私たちは今、その選択を迫られています。

滋賀の挑戦は、日本の未来の「予行演習」

ここからが本題です。 滋賀県が始めようとしているこの「交通税」は、日本の人口減少社会における壮大な社会実験の第一歩だと私は考えています。

交通インフラの維持は、始まりに過ぎません。これから人口が減っていく社会では、同じような問題が様々な分野で噴出してきます。

🚰水道事業

利用者が減れば、一人当たりの水道管維持コストは高騰します。

🚮ごみ収集

広いエリアに点在する家々からごみを収集する効率はどんどん悪くなります。

🏫学校や図書館の維持

子供の数が減る中で、今の数の施設をどう維持していくのか。

これらのサービスも、交通と同じく「みんなが使うとは限らないけれど、無いと社会が成り立たない」ものばかりです。

そして、その全てが「受益者負担」だけでは立ち行かなくなる未来が、すぐそこまで来ています。

その時、私たちはどうするのでしょうか?

滋賀県の「交通税」は、その問いに対する最初の答えです。「特定の誰か」ではなく、「地域に住むみんな」で社会のインフラを支えていくという仕組みへの転換。それは痛みを伴う改革ですが、避けては通れない道なのかもしれません。

全国の他の自治体は、固唾を飲んで滋賀県の動向を見守っているはずです。もし滋賀でこの仕組みがうまく機能すれば、第二、第三の「〇〇税」が全国各地で生まれてくるでしょう。

おわりに

一人の滋賀県民として、交通税の導入にはもちろん不安もあります。しかし同時に、自分たちが住むこの場所から、日本の未来に向けた重要な一歩が始まろうとしていることに、ある種の責任感も感じています。

この議論は、単なる増税の話ではありません。「私たちは、どんな社会を未来に残したいのか」という、私たち一人ひとりの価値観が問われる話なのです。

滋賀県のこの小さな、しかし確かな一歩が、これからの日本のあり方を考えるきっかけになることを、切に願っています。

コメント