今もっとも熱く中古車業界を語る男 株式会社Buddica(バディカ)の創業者、中野優作。

彼は、不正問題に揺れたビッグモーターの元幹部という異色の経歴を持ちながら、今や業界の「革命児」として絶大な支持を集めるカリスマ経営者です。その波乱万丈な経歴と圧倒的な熱量に惹きつけられるファンは後を絶ちません。

しかし、その輝かしい成功の裏で、彼を「胡散臭い」と見る声や、その手法を危ぶむ意見があるのも事実です。

一体、中野優作とは何者なのか。本記事では、彼の過去から現在までを徹底的に掘り下げ、人々を惹きつけてやまない「魅力」と、常に付きまとう「胡散臭さ」の両面に迫ります。

第1章:魅力の源泉 ― どん底から生まれた「熱狂」

中野優作という人物の魅力を理解するには、まず彼の原点を知る必要があります。それは、決してエリートとは言えない「どん底」からのスタートでした。

高校中退、土木作業員からの再起

1982年、香川県の港町に生まれた中野氏 。彼は16歳で高校を中退し、土木作業員として社会に出ます。

年功序列の世界で自身の将来に限界を感じた彼は、26歳の時、一念発起して営業の世界へ。門を叩いたのは、後に彼の人生を大きく左右することになる 株式会社ビッグモーターでした。

「クロージング不要論」― 異端のトップセールスマン

営業未経験ながら、中野氏はここで驚異的な才能を開花させます。入社後わずか1年半で店長に昇進し、その後も最年少で営業本部長や子会社の社長といった要職を歴任していきました 。

彼の強さの秘密は、当時の業界の常識とは真逆の営業哲学にあったのです。

「買ってくれ」とは言わない。「お客様が自分で選ぶ」プロセスをサポートすることに徹する。

これは彼が提唱する「クロージング不要論」です。強引に売りつけるのではなく、顧客の課題を解決し、選択肢を提示することで、顧客自らが「買いたい」と思う状況を作り出す。

この顧客第一主義の姿勢は、彼の著書『クラクションを鳴らせ!』でも詳細に語られており、多くのビジネスパーソンから「営業のバイブルだ」と絶賛されています。

この「どん底からのし上がったストーリー」と「顧客に寄り添う誠実な姿勢」こそが、彼が放つ抗いがたい魅力の源泉となっているのです。

第2章:栄光と葛藤 ― ビッグモーターという名の「宿命」

中野氏のキャリアを語る上で、ビッグモーターでの経験は避けて通れません。彼はこの巨大組織の中で、栄光と同時に深い葛藤を抱えることになります。

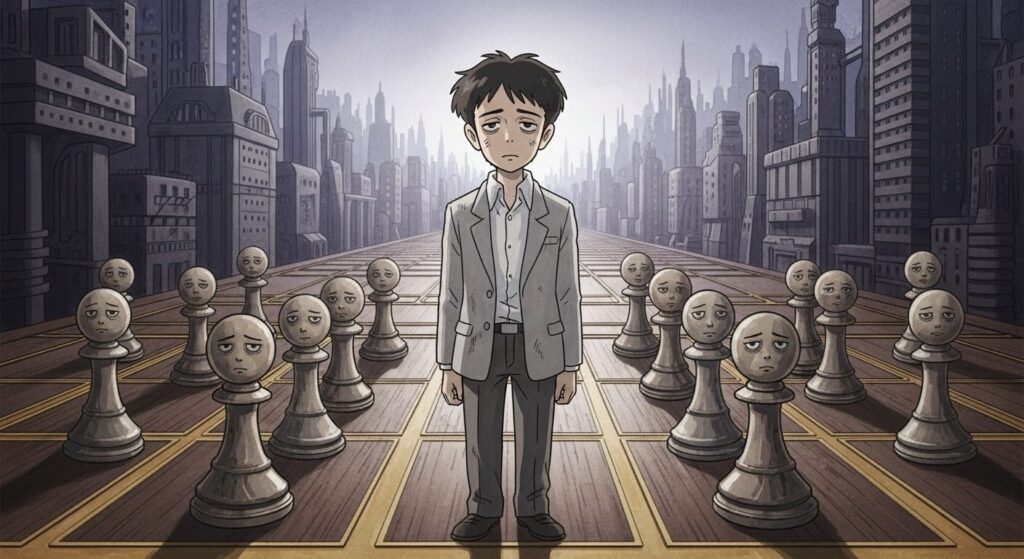

巨大組織の「駒」であるという現実

トップセールスマンから幹部へと駆け上がった中野氏だが、組織が巨大化し、創業者一族の世代交代が進む中で、次第に違和感を覚えていきます。

毎朝「幸せだな俺はついてる」と全員で唱和させられる特異な企業文化。そして、自分が組織の意思決定における「駒」でしかないという無力感。

利益至上主義が加速する中で、彼が理想とする顧客との向き合い方との乖離は決定的となり、2017年5月、不正問題が表面化する前にビッグモーターを去る決断を下したのです。

「元幹部の懺悔」という最強のブランド

この「不正が蔓延する前に組織と決別した」という事実は、後に彼の最強の武器となりました。

彼は自身のYouTubeチャンネルや著書で、ビッグモーター時代の経験を「元幹部の懺悔と再生への誓い」として赤裸々に語りました。

業界の闇を知り尽くしたインサイダーが、その内側から警鐘を鳴らす(クラクションを鳴らす)という構図は、消費者の絶大な共感を呼んだのです。

この本は(中略)結果としてライバルを生み出し、自分たちの商売に影響したって一向にかまわない。本気でそう思っている。

この覚悟と信念が、彼を単なる中古車販売店の社長ではなく、「業界の信頼回復」という重責を担うリーダーへと押し上げたのです。

第3章:危うさの側面 ― 光が強ければ影もまた濃い

圧倒的なカリスマ性でファンを魅了する中野氏ですが、その存在には常に「危うさ」が付きまとっています。それは、彼の過去、現在の手法、そして未来の組織が抱える矛盾から生まれています。

過去という名の「諸刃の剣」

中野氏の最大の魅力である「元ビッグモーター幹部」という経歴は、同時に彼のアキレス腱でもあります。ネット上では、常に次のような批判がでています。

「ビッグモーターで幹部になった人間がどういう人間かと考えれば、その答えは自ずと出るのではないでしょうか?」

彼がどれだけ過去を懺悔し、改革を叫んでも、「彼自身が問題の一部だったのではないか」という疑念を完全に払拭することは難しいです。

この「許されざる過去」は、彼が背負い続けなければならない十字架であり、彼の言葉の重みを時に揺るがせる危うさをはらんでいると言えます。

「正義」がゆえの「摩擦」

Buddicaが掲げる「だまさないから、ネットで売れる」というスローガン。これは消費者に強く響く一方、同業者との間に深刻な摩擦を生んでいるのも事実です。

この言葉は、裏を返せば「他の業者は騙している可能性がある」というメッセージにも受け取れるからです。

中野氏自身、この言葉を使うのをやめるよう同業者から圧力を受けたことを認めています。業界の改革者たらんとする彼の「正義」は、時に過激な刃となって周囲を傷つけ、自らを孤立させる危うさと隣り合わせなのです。

組織に宿る「過去の残像」

そして最も根深い危うさは、彼が作り上げた組織、Buddicaの内部に潜んでいます。

元従業員の口コミによれば、Buddicaの社風は「とりあえずベンチャーなので体育会系な会社」であり、教育は「見て覚えるや自分でつかみとるといった感じ」だといいます。

SNSで発信されるクリーンなイメージとは裏腹に、内部は成果が厳しく求められる実力主義の世界が広がっているのです。

これは、奇しくも彼が否定したはずの、古い営業組織の姿と重なります。2025年4月に発覚した従業員による横領事件は、こうした内部のプレッシャーが生んだ歪みの一端だったのかもしれません。

彼が本当に過去と決別できたのか、それとも無意識のうちに「過去の残像」を自身の組織に再現してしまっているのか。この矛盾こそが、中野優作という人物が抱える最大の危うさと言えるでしょう。

結論:中野優作はどこへ向かうのか

中野優作は、間違いなく現代が生んだ非凡な経営者といえます。どん底から這い上がった不屈の精神、顧客の心を掴む天才的な営業センス、そして自らの過去さえもブランドに変える巧みなストーリーテリング能力。その魅力は計り知れません。

しかし、その強烈な光は、濃い影も生み出します。拭いきれない過去、敵を作りかねない正義、そして自らが作り上げた組織に潜む矛盾。

彼が真の革命家として歴史に名を刻むのか、それとも一時代を築いたカリスマとして消費されるのか。その答えは、彼が自身の「危うさ」とどう向き合い、乗り越えていくかにかかっています。

中野優作の物語は、まだ終わっていません。

コメント